働きながらワンオペで子育てをしていると、体力に余裕が無くなりこんな悩みがずっと付きまとっていませんか?

- 仕事をやめたいけど、後悔しそうで怖い

- 毎日「ワーママ 辛い」「ワーママ 辞めたい」と検索している

- 体調を崩したり、心身ともに限界を感じたりしている

私自身、今は仕事と家庭のバランスがそこそこ取れていると感じていますが、5年間ワーママ生活をする中で、今の会社じゃなかったらやっていけなかった、と思う反面「ここはもっと気をつけたほうが良かった…」と思うこともありました。

そこでこの記事では「ワーママが転職で後悔しないためにできること」を解説します。失敗・後悔してしまうポイントや、私の体験談もご紹介します。この記事を読めば「そんなことがあるんだ」「ここは気をつけよう」と心構えができたり、ご自身の気持ちを整理できるはずです。

気になるところだけでも読んで、つらい気持ちや悩みを少しでも解決していただけたらと思います。

ワーママが仕事を辞めたい・変えたいと思うのはどんなとき?

ワーママが仕事に悩みを持つようになるのは、家庭・育児との両立に困難を感じたときです。

パーソル総研の調査では、出産後に退職したワーママのうち約6割が「出産後も働き続けたかった」と回答しており、柔軟な制度があれば退職せずに済んだ可能性があるという結果になっています。

引用元:パーソル総合研究所『ワーキングマザー調査』(離職編/活躍編)

主な理由は、「生活の時間的余裕」「収入・評価の低下」「人間関係・職場の理解不足」「心身の疲労」「自分時間の消失」など、決して順風満帆とは言えないワーママ生活のひずみからくるものです。

子どもと向き合う時間が足りないとき

18:00にお迎えから帰宅したら19:00には夕食を食べさせ、20:00にはお風呂に入れて21:00には寝かしつけ…その後夜中まで片付けや洗濯をしなければいけない。朝から晩まで忙しく、子どもに十分向き合えない罪悪感が募ります。

成果や収入が思うように上がらないとき

法律では時短勤務者の不当な取扱いは禁止されているものの、時短勤務者とフルタイム勤務者との間で暗黙の取り扱いの差があるのも実態です。昇進や評価が期待できず、周囲と比べて精神的に辛くなってしまう人がいます。

業務内容が重すぎるor軽すぎる

時短勤務を取得したものの業務量がほとんど変わらない、あるいは任される仕事が簡単なものすぎてやりがいがない、など「家庭と両立」はバランスが非常に難しいです。

人間関係がストレスなとき

定時で帰ることに周囲とうまく折り合いがつけられない、子どもが理由で仕事に支障が出たときにパワハラ的態度で叱責される、など独身のときとは違う悩みが出てきます。

寝不足で疲れが取れないとき

会社での仕事が終わっても、家が第二の職場状態で働き過ぎに陥り、睡眠時間も十分に確保できない日々が続きます。

自分ひとりの時間を確保できないとき

仕事と家事育児で毎日が埋め尽くされ、ゆっくりカフェオレを飲む時間すら無く、趣味もやめてしまった…。こんなふうに、気が休まる「自分のための時間」をとることが、ワーママにとってはすごくハードルが高いときがあります。友人とも疎遠になったりと孤独感も覚えます。

家事や育児の負担が偏っているとき

とくにフルタイム共働きの場合、働く時間は変わらないのに家事育児の負担がママ側に偏っていて「不公平」「なんで私ばっかり」とバカバカしくなり、家事育児は無くならないなら仕事をやめるしかない、となりがちです。

ワーママが仕事を辞める前に考えたい5つのポイント

これだけ日々がんばりすぎているワーママが「仕事を辞めたい」と思うのは仕方のないことです。とはいえ、その気持だけで退職してしまうと別の問題で後悔する可能性があります。

苦しい思いをして決断をしたのに、結局辛い…そんなふうにならないために以下のポイントに気をつけてほしいです。

- 十分な世帯収入があるか

- 再就職時のリスクを考えているか

- 社会とのつながりがあるか

- 保育園に通い続けられるか

- 「辞める」が根本解決かどうかを考える

十分な世帯収入があるか

家計への影響を試算し、教育費や老後費用なども含めて判断しましょう。

正直個人的には老後費用は30~40代のうちに正確に見積もることはできないので、教育費だけでも「確保できるのか」を確認してほしいです。

具体的に考えたことがないかも

子どもの教育費の計画を何から始めていいか分からない方には、以下の本がおすすめです。

▼教育費の考え方が学べる入門本

教育費は、小・中でも私立なら年間100万円を超えることもあり、公立では年間30~60万円程度です。最低限に抑えても子どもは大人にはなります。

とはいえ「うちの子はどんな環境があっているのかな」としっかり考えてあげたいですよね。その結果私立の学校でぴったりの学校があれば行かせてあげたいのが親心ってもんですが、無い袖は振れないのです。

「私が仕事を辞めても、金銭的に後悔しないか」は考えておきましょう。

再就職時のリスクを考えてるか

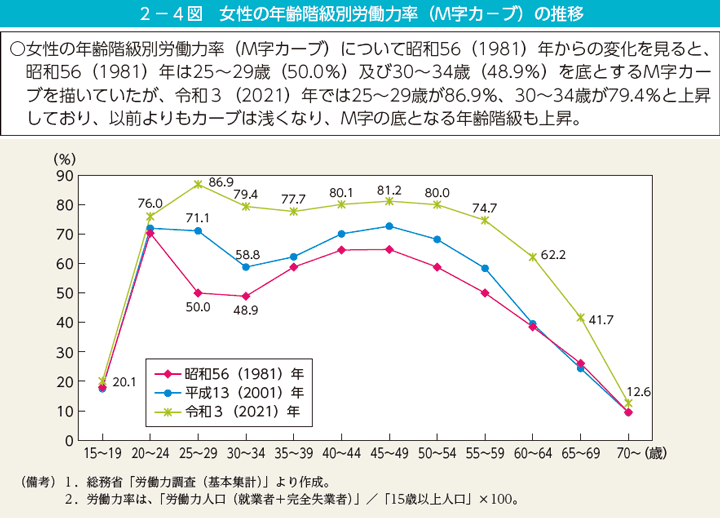

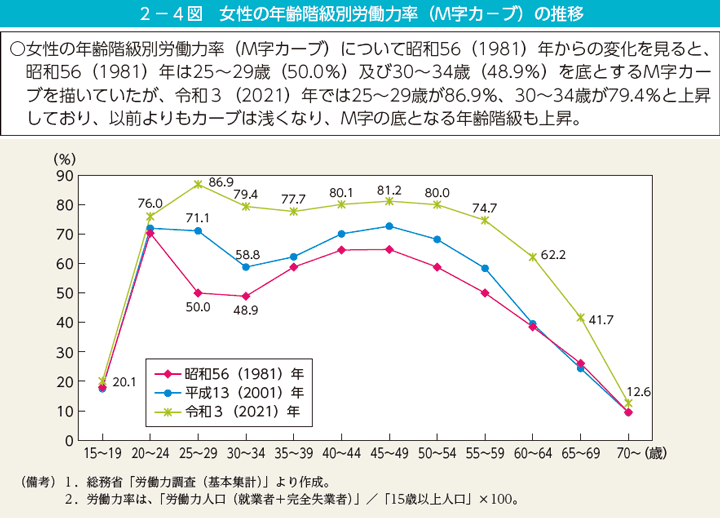

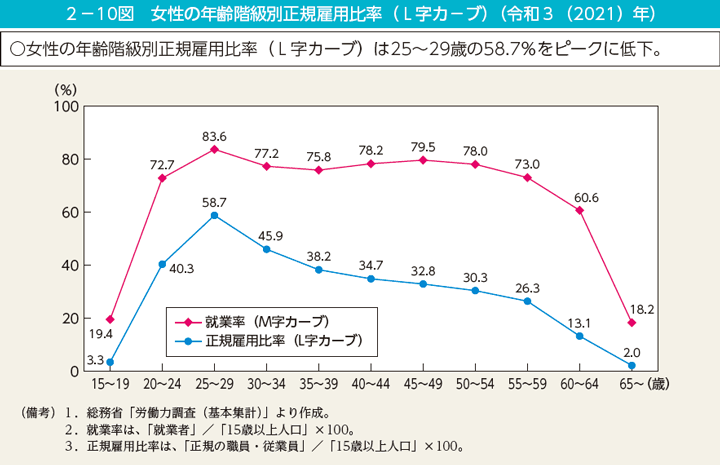

引用元:厚生労働省「令和5年版 働く女性の実情」/内閣府「男女共同参画白書 令和4年版」

ブランクによるキャリアの低下や正社員再就職の難しさも覚えておきましょう。

有名なグラフに「M字カーブ」というものがあります。

令和5年のデータでは25〜29歳に女性の働く人の割合は88.2%、35〜39歳で80.1%に落ち込み、45〜49歳で83.2%に戻るという「30代で働く女性が減る」データのことです。

このように「子育てがメインの30代は仕事をセーブして、落ち着いてきた40代に仕事を再開する」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。

年々30代での「落ち込み」が解消されてグラフの形は「台形」に近づきつつあるものの、まだ男性と女性で差があるのは事実です。

しかも、40代以上で、10年ブランクがある人が正社員に戻るのは現実的にはまだまだ難しいです。看護師・薬剤師などいわゆる「独占業務」で手に職のある方は需要は高く有利ですが、そうでない方は「年齢」と「ブランク」は職探しにダイレクトに響きます。

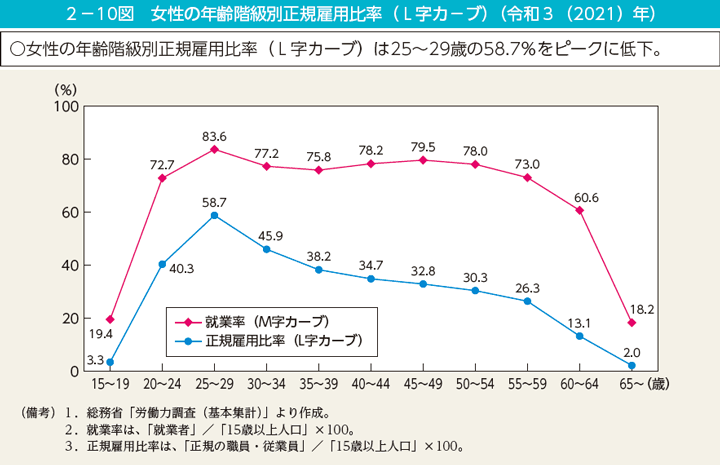

また、正社員として働く人のデータは以下のようになります。

正社員で働く人は、女性では30代前半をピークに低下していく「L字カーブ」となっていて、育児後に非正規形態へと推移しています

30代で一度仕事をやめたあと、「再就職」はどうなるのか、も考えておかなくてはなりません。

社会とのつながりがあるか

仕事を辞めて家庭に入ればストレスが減る…と思いきゃ、別のストレスが出てくる可能性があります。

それは「孤独」です。

育児だけでも悩みは尽きないのに、真正面から24時間向き合わなければならない、となると閉塞感・孤独感を抱きやすくなります。

私も育休中は「誰も助けてくれない」「誰にも話せない」とどんどん内にこもってメンタルを病みました。

身体的・体力的にはワーママのほうが大変なのは確かなので「仕事をやめれば楽になる」部分はあるのですが、その場合はママ友・地域などコミュニティを持っておく事が重要です。

保育園に通い続けられるか

自治体によっては、仕事を辞めると子どもは認可保育園に通えなくなります。

そのため、とくに3歳以降では幼稚園に切り替えるなどいわゆる「転園」が必要です。

お住まいの自治体では、今通っている保育園にそのまま通えるのか?あるいは通いやすい幼稚園はあるのか?など事前に確認しておきましょう。

「辞める」が根本解決かどうかを考える

「大変」「つらい」と思うポイントがどこなのか見極めましょう。

本当は仕事自体がつらいわけではなく、家事の分担ができていないことが辛いのだとしたら、解決とは真逆の結果になってしまいます。

仕事をやめたら余計に家事の負担は重くなることが予想され、「仕事を辞めたのに楽にならない」状態になるからです。

自分の「つらさ」は仕事を辞めることで解決するのか、紙などに書いて整理しましょう。

疲れたワーママには退職ではなく転職がおすすめな理由

日々の家事育児、本当にお疲れ様です。疲労でとにかく今の状況から抜け出したいと思ったとき、やっぱり「退職」ではなく「転職」の方をおすすめします。

働き方を変えるきっかけになるから

キャリアと家事育児との両立は長期戦です。「家族を持った私」が「ひとり暮らしの私」に戻る可能性は低く、一方でキャリアや仕事は長期間必要になる可能性が高いですよね。

で、あるならば「家族を持った私」にあった働き方を見つけることは現実的に充実した人生を送る重要な要素であるはずです。

ワーママとしての転職はむしろ時短・柔軟勤務など条件をリセットできるチャンスも多いので、「働き方を変えなければならない」と悲観せず人生に活かしていきましょう。

時短正社員を受け入れる会社が増えているから

時短勤務制度自体は2010年に大企業、2012年には中小企業に対して義務化されました。

その後も「子どもを育てる親」に対する法整備はいろいろと行われ、法律面・経済面の両面から「時短勤務の正社員」の受け入れは年々増えています。

義務化されてても、職場の雰囲気で取りづらい、って聞くけど…

人手不足のこの世の中、企業は優秀な人材獲得で競争しています。「働きやすさ」も労働者から選ばれる重要な要素ですから、企業は生き残りをかけて社内文化や制度を整備しているんです

育児期に入る従業員の多くは30〜40代の現場の主戦力です。離職を防ぐことは長期的には会社のメリットにもつながっています。

テレワークやフレックス制を導入する会社が増えているから

時短勤務制度が義務化されるとともに、「一日6時間勤務」が難しい場合にも代替措置が義務化されています。

代替措置の例

- 始業・終業時刻の繰り上げ/繰り下げ…9:00 ~ 18:00 → 8:00 ~ 17:00 など

- フレックスタイム…一日ごとに始業・終業時間を選べる

- 事業所内の保育施設の設置・運営…社内や近隣に保育施設を設置することで長時間でも働きやすく。

- テレワーク… 通勤負担の軽減

時短勤務が業種的に難しい場合でも、これらの制度の利用を設置することが義務付けられているため多様な働き方が広がっています。

スキルや経験を活かしたキャリアアップ転職もできるから

育児期のワーママは経験をある程度積んだ即戦力であることが多いですよね。キャリアの繁忙期と育児が被ることはネガティブにも捉えられがちですが、諦めなくても大丈夫です。

自分の能力をしっかりと棚卸しして、ワーママ向けの転職エージェント等も活用すれば年収アップすら可能。

地方在住、普通の会社員の私も実際に時短勤務中に転職活動をして年収アップ内定を取得できました。

体験談もありますので、興味のある方は読んでみてください。

▶普通の会社員ママでも年収アップ内定が取れた話:【時短ワーママでも年収UP】時短勤務専門転職エージェント体験談【1か月で内定】

生活レベルや貯金プランを崩さずに済むから

仕事をやめれば当然ですが収入は下がります。家計に余裕があれば子どもの教育計画や生活レベルは変えずに済むかもしれませんが、そういうわけにはいかない方がほとんどではないでしょうか。

「仕事辞めたい」の辛い部分が転職で解決できれば、生活レベルや資金計画を維持して悩みが軽減できます。

再就職できないリスクを減らせるから

日本ではまだまだ「履歴書に穴があると再就職に不利」という空気があります。

今はしんどいから仕事をやめて、子育てが落ち着いたら正社員に戻ろう、と考えてもうまくいかない…というのもよく聞く話です。

転職などで「無理のない」正社員を継続すれば、一回辞めてしまうよりも将来の選択肢はぐっと広がります。

今の転職市場はどうなっている?

転職には「旬」な時期と、そうでない時期があります。

景気が良いときには企業は高いお給料を払っても優秀な人がほしいし、景気が悪いときは人を雇い入れて事業を伸ばすよりもコストカットをすることに注力したいものです。

同じスキル・年齢でも旬かどうか?で転職しやすさ・好条件の獲得しやすさは変わります。

転職市場全体の雰囲気は引き続き好調(2024~2025)

- 依然として売り手市場:全体の求人状況は好調。転職希望者が選びやすい状況が続いています。有効求人倍率(全国:季節調整値):1.24倍(前月比 ▲0.02)

- ただし高止まり:年度平均ベースで若干の歪み(求人の伸び鈍化)も見られます。新規求人倍率(全国:季節調整値):2.14倍(前月比 ▲0.10)

- 正社員転職にもチャンスあり:正社員求人倍率が1倍超。質の高いポストも存在。正社員有効求人倍率:1.04倍(前月比 ▲0.01)

参考情報

ワーママ転職、好況でも失敗する原因は「条件にこだわりすぎる」

全体的には求職者有利・売り手市場ですが、ワーママが転職しようとするときは「条件にだわりすぎる」とうまくいきません。

売り手市場の今でもワーママが転職できない理由は、時期にかかわらず以下のような傾向があります。

- 全体的には売り手市場だが、条件を重視するワーママには厳しい面も。

- 条件の多さが選考のハードルを上げる要因に。

- 柔軟な視点を持てば成功も可能。

会社員として働く以上、そしてお金をいただいて働く以上、自分の希望を全て通すのは難しいです。

ワーママが転職するときに求められるスキルと経験とは?

条件アップ(年収アップ、働きやすさ)を獲得する転職では、「スキル」や「経験」が求められます。

私には特別なスキルは無いし、やっぱり無理かも

「スキルと経験」と聞いて「いやいや私は普通の会社員だし」と思った方は、ちょっと考え方を変えてみましょう

数字で表現できる目立つ実績ばかりが「スキル・経験」ではありません。例えば部署や職場を転々としていて、それでも仕事をこなして来られた方は「柔軟性」が強みです。

あるいは、働く時間が限られる中でスキルアップのために書籍を読んだり、「やむを得ず」リモートワークで一人で仕事をした経験は「自走力」があると言えるでしょう。

ワーママが転職するときに評価されるスキル

- 柔軟性・自走力・行動力が特に評価される

- スタートアップやベンチャーでは「巻き込み力」「推進力」も強みになる

- 残業ができない=限られた時間の中で仕事をこなしてきた「効率性」「業務改善」

- マルチタスク対応力=毎日が自然と「優先順位づけ」「人に任せる」の連続の家事育児と仕事との両立をこなしてきた経験

ワーママが転職で後悔するパターン7選

ワーママが転職したとき、「失敗した」と感じる理由はいろいろありますが、①焦って転職 ②魅力的な条件の文面だけを信じた ③企業の実情をよく把握せずに転職した のようなパターンがあります。

ここからは具体的な「ワーママ転職失敗パターン」を7個ご紹介します。

フルリモート転職、理想と現実のギャップ!

時間の自由度は高く、家庭との両立はしやすいが、コミュニケーションの難しさや孤独感があった → 結果的に前職に復帰したり、出社することに。

フルリモート転職の落とし穴

- テキスト中心の業務に慣れない人には不向き

- 企業によっては将来的に出社が必要になる場合もあるため、制度の継続性や事業フェーズを確認すべき

企業のフェーズごとのフルリモート勤務の対応表

| 特徴 | フルリモートのしやすさ | 理由・補足 |

|---|---|---|

| シード期(創業初期) 社員数5〜10人未満、代表と少数精鋭 | ほぼ不可 | 顔を突き合わせた密な議論や即時対応が求められ、業務の切り出しが困難 |

| アーリー期(プロダクト初期) 社員10〜30人程度、仕組みづくりや市場検証中 | 難しい | ノウハウが属人的で、育成・連携がリアル中心。雑務も多く、柔軟な動きが求められる |

| ミドル期(シリーズB〜C) 組織が拡大中、プロセスが徐々に整い始める | 可能 | ドキュメント文化や役割分担ができており、ツール活用や業務分離も進んでいる |

| レイター期(上場準備など) 社員100人〜、体制整備・制度設計が進む | 比較的しやすい | 管理体制が強化されており、リモート前提の制度も導入されることが多い |

入社してびっくり!子育てとの両立のはずが違った!

求人や面接時と実情が異なる。制度はあるが運用されていない、在宅や時短が形骸化しているケースもあります。

通勤にかかる時間が長くなった

単純な会社との距離の変化だけでなく、乗り換えにかかる時間や待ち時間の長い信号・踏切などマップアプリだけではわからないこともあります。

通勤時間の増加は家族との時間や日常生活の負担増に直結するので、実際の出勤・退勤時間に行ってみるなど通勤先変更の事前シミュレーションが必要です。

子どもの体調不良による欠勤・遅刻・早退に理解がない

同情的対応がない職場はワーママにとって厳しい環境で、実態と契約=時短勤務の乖離が問題になります。

子どもの病気などによる欠勤・遅刻・早退は制度上はOKだとしても、同僚・上司に全く理解がないと実践するのは難しく、結局ベビーシッターや病児保育を無理に利用してこなすはめになるでしょう。

人間関係が上手くいかない

ワーママという立場への偏見や同僚の態度によっては孤立することもあります。職場見学や面接で同じようなワーママの人数や雰囲気を確認するべきです。

また、面接官にワーママの働き方(遅刻・早退・欠勤)について質問したときに目が合うか、どんなテンションで話してくれるのか、具体的な例があるのか、なども注意しましょう。

自分に合わない仕事だった

未経験の職種でなくても、会社によって求められる仕事は違います。

仕事内容を具体的に確認しないと、思っている仕事と違う/合わない となり転職を繰り返すことになってしまうでしょう。

条件面ばかりを優先して選んだ結果、仕事内容に興味が持てず、スキルも活かせない。となっては転職は失敗です。

想像以上にハードな業務内容で残業が増えた

求人と実態にギャップがあり、残業が常態化していた場合、家庭との両立が難しくなりストレスや体調不良を招くこともあります。

ワーママが転職に失敗した原因とは?

ワーママが転職に失敗してしまった原因には次のようなことがあります。

- 条件の精査が甘かった

- 「実際の仕事のイメージ」が湧いていなかった

- 焦って職場の実態をあまり調べなかった

- 条件の希望が厳しすぎる

条件の精査が甘かった

収入条件を優先し、仕事内容や職場文化を重視しなかった結果家庭との両立が現実的に不可能だった、という可能性があります。

「実際の仕事のイメージ」が湧いていなかった

勤務地の近さやサービスへの親近感だけで判断し、「自分が働く側」になるイメージが湧いていなかった結果、仕事としては自分に合わないことも。

私も新卒で就職した会社は小売業で、「お客さんとして楽しいから」で選んでしまい「在庫管理」「売り場づくり」「接客」がことごとく合わず転職しました

焦って職場の実態をあまり調べなかった

「正社員にならなきゃ」という焦りから即決。そのため職場の実態を十分に調べずに入社してしまい、仕事が自分に合わないこともあるでしょう。

条件の希望が厳しすぎる

年収やあこがれの仕事など条件重視で応募 → 面接落ち。転職では「企業にどう貢献できるのか」が描けないとうまくいきません。

また、子育て中のワーママだからこそライフ要件(残業、勤務時間、休日など)ばかりを伝えてしまって面接でうまくいかないということもあります。

ワーママが後悔しない転職をする方法

失敗する理由・パターンは色々あり不安になるかもしれませんが、転職の失敗は正しい準備や行動で回避できます。

たくさんのワーママの後悔の中には解決のヒントが含まれていますから、準備編・面接編に分けて解説していきます。

準備編

転職に失敗しない準備の方法は、転職理由の深掘りと企業の調査です。

疲れやストレスの原因を明らかにする

転職検討の動機を「仕事」「育児」「環境要因」など具体的に洗い出し、目指す方向を明確にします。ここでは「転職するかどうか」は一度忘れて考えます。

譲れない条件の順位付け

条件を「絶対譲れない/妥協できる/あれば嬉しい」の3軸で整理し、転職活動でブレないようにします。

- スキルや勤務可能時間など、自分の限界を知ること

- すべてを理想通りにしようとせず、優先順位をつけることが大事

焦らず自己分析をする

経験やスキルを再確認し、自分に合った職場や強みを見える化しましょう。志望動機や書類にも反映できます。

- 自分の将来像と照らし合わせて判断すべき。

- 「希望の働き方」「強み」「興味」を掛け合わせて方向性を見出す。「自分に合う仕事」を探す

本当に転職する必要があるか考える

転職活動にはワーママの状況次第では時間と労力がかかります。転職がベストか再検証し、納得して活動をスタートしてください。

育児と両立できる職場かどうか調べる

求人票に書かれている制度が実際に機能しているか、口コミ・SNS・現場の声で確認しましょう。

- 「家・保育園・職場」の動線が近いと育児との両立がしやすい

- 無理して働き続けて体調を崩すのは本末転倒

転職の理由と軸を明確にする

不満や目標を言語化することで、転職先に求める基準が定まり、ミスマッチを防げます。3つ程度の軸に絞ると明確かつヌケモレのない転職軸になるでしょう。

ワーママが希望条件につけるべき優先順位の例

- 絶対に譲れないこと

- 例1.保育園が7時までなので、間に合うように退社しなければならない

- 例2.年収は維持

- できれば欲しい

- 例1. テレワークができる日があること

- 例2. 出社時間、退社時間に幅がある

- あったらラッキー

- 例1. 年収アップ

- 例2. 福利厚生

情報収集は“リアルな声”を重視して

企業HPや求人票だけでなく、働いている人の口コミや現場の声を集めましょう。有名どころでは転職会議があります。

ただし、こういったサイトに書き込む人はネガティブな意見に偏りがちなので、感情ではなく事実ベースで集めることを意識しましょう。

申し込み・面談のハードルはありますが、本気で失敗したくない方は転職エージェントを通じて、実際の就労環境や評価制度を確認するのが効果的です。

▶LINEとWeb面談で転職相談ができる転職エージェント:リアルミーキャリア

育児支援制度・働き方の実態をリサーチする

制度の「実際の運用状況」や利用しやすさを確認しましょう。可能なら現役社員の声も集めらると実態を正しく把握できます。

同じような立場の先輩社員がいるか確認する

既にワーママが働いていれば、環境への理解がある証拠です。相談しやすさも安心材料の一つになります。

転職のタイミングを慎重に見極める

子どもの成長段階や保育・学童の状況を踏まえ、無理のないスケジュールを立てましょう。

転居・入学・離婚など「変化」はポジティブでもネガティブでもストレスです。重ならないようにできると家族の負担感も最小限にできます。

家族と話し合いと協力体制を作っておく

事前に転職することで変わる家事育児分担やお迎えの分担などを調整し、安心して活動できる環境を整えましょう。転職は焦らず、「今の年齢でしかできない子育て」も心に留めておいてください。

企業のリサーチ

企業のリサーチは以下のような方法で行うと効果的です。

- 働き方・スキル要件・企業風土をリサーチすることでミスマッチを防げる

- カジュアル面談やイベント参加で企業理解を深めるのも有効

- 先入観で選ばず、フラットな目線で企業を見て、選択肢を広げる

面接編

転職に失敗しない面接のコツは「良く思われなければ…」ではなく「聞くべきことを聞く勇気」を持つことと、転職エージェントを活用することです。

面接では「確認すべきこと」を聞く勇気を持つ&貢献マインド

- 時短制度の運用実態、子育て社員のキャリアの進め方などを聞く

- 「〇〇な人はどれくらいいるか」「急な休みにどう対応するか」など具体的な質問を用意し、返答から環境の本質を見極める。※男女関係なく

- 「無理なことは無理」と正直に伝える

- 希望条件は早めに伝えるべき。ただし一方的にではなく、企業への貢献も併せて伝える

- 強みは、面接官が「あなたが自社で活躍しているイメージ」ができるような伝え方を

- 異業種転職では、会社が自分に何を求めるかを確認すべき

「遠慮して聞かなかった」が後悔につながるケースも多いです。

企業とのミスマッチは求職者自身もつらいですが、コストや時間をかけて採用した会社にとっても痛手で誰も幸せになれません。

「私はこんな価値を提供できてこんな働き方ができますが、どうでしょう」というつもりで「すり合わせ」を行いましょう。

転職エージェントを活用する

準備でも転職エージェントは協力な味方ですが、面接では一層心強い味方です。

転職エージェントは過去、同じ企業でどんな求職者が面接を通過して、どんな点は評価されにくいのかという情報を生の声で持っています。

時短勤務専門/フルリモートに強い、などワーママに寄り添った強みをもつエージェントはワーママ向け求人や企業のリアルな事情を把握しやすく、効率的な転職活動&サポートが得られます。

ワーママが疲れる原因別!転職の方向性づくりのコツ

自己分析のなかで、今の仕事に不満をもった具体的な理由が見えて来たと思います。

理由別に転職の方向性づくりにもコツがあり、優先順位付けにも活用することでより満足のいくキャリアを実現できる可能性が上がります。

給与面で不満がある場合

自分の市場価値に見合う年収を得られる会社を選ぶ。転職活動をすることではじめて「安く買い叩かれていた」ことがわかる人もいます。

労働時間面で不満がある場合

時短・リモート・フレックスなど働き方制度の実情を確認する。「文面上」ではなく、実際どうなのか、面接官や採用担当者の受け答えを注意深く観察しましょう。

キャリアアップできないことに不満がある場合

実力主義の評価制度がある企業を狙い、待遇と成果を両立することを目標にする。しかし、実力主義=勤怠の評価が甘い というわけでないので、働き方もしっかりチェックして。

業務環境の負荷が大きくて不満がある場合

負担が少ない関連職種への転職や環境配慮がある会社を探す。この場合、年収は維持できれば上出来という心構えも必要です。

ワーママが転職に成功した事例

ワーママが転職に成功するには自分の希望がしっかりとわかっていて、かつ自分のできることも整理して伝えられることが大切です。

転職に成功したワーママの特徴

- キャリア軸が明確:貢献・得意・叶えたいことで判断

- 自己分析ができている:環境との相性を見極めやすい

- 経験の言語化ができる:企業に伝える力が強み

- 柔軟性がある:職種や業界に固執しない

- サポートを活用:一人で悩まず、プロに相談

筆者が今の会社で「良かった」と感じること ホームセンター→システム開発

私の経験談ですが、私はホームセンター勤務から全く異業種のシステム開発のエンジニアとして未経験転職をしています。

小売業からシステムエンジニアへの転職では、以下のようなメリットがありました。

- 学びが業務に活かしやすい

- 自分の責任で残業する/定時で帰る の判断がしやすい

- 時短勤務がスムーズに取得できた

ここで考えていただきたいのは、万人にとってのメリットばかりではないということです。

学びが業務に活かしやすいことがメリットになるのは、私が読書や勉強が好きで業務外での研鑽が苦にならない性格だからですが、家に仕事を持ち込みたくないタイプの方には向かないと思います。

そして、実は最後は面接官の方の雰囲気で「ここだ!」と内定承諾を決めたのですが、時短勤務取得やワーママのフルタイム復帰実績など「ワーママの働きやすい環境が揃っていた」のもとても良かった…むしろこれがなかったら育児をしながら正社員は続けられていません。

小売業のままだったら、時短勤務は現実には難しく、パートタイマーなどに変わって年収が下がっていただろうな…と思います

まとめ:ワーママが転職で後悔しないための3つのポイント

ワーママが転職で後悔しないためには、自分の希望を明確にして準備を入念に行うことが大切です。

①会社を辞める前に考えるべきこと

「仕事をやめたい」と思っても、「本当にそれでしか悩みは解決しないのか?」を考えないと後悔に繋がります。

- 十分な世帯収入があるか

- 再就職時のリスクを考えているか

- 社会とのつながりがあるか

- 保育園に通い続けられるか

- 「辞める」が根本解決かどうかを考える

②ワーママが転職で後悔するパターン7選

「ワーママが転職で後悔した」と言っても、希望や環境もそれぞれ。色々なパターンを把握して「自分はどうか」と心に留めておきましょう。

- フルリモート転職で理想とあまりにギャップがあった

- 入社してびっくり!子育てとの両立が非現実的な職場だった

- 通勤にかかる時間が長くなった

- 子どもの体調不良による欠勤・遅刻・早退に理解がない

- 人間関係が上手くいかない

- 自分に合わない仕事だった

- 想像以上にハードな業務内容で残業が増えた

③ワーママが転職で後悔しないためにできること

ワーママが転職で後悔した理由は 焦って転職、魅力的な条件の文面だけを信じた、企業の実情をよく把握せずに転職した のように準備不足から起きています。

焦りや感情で動くと失敗しやすくなります。「自分が将来どうありたいか」を見据えた、落ち着いた転職活動が成功の鍵です。

- 疲れやストレスの原因を明らかにする

- 本当に退職・転職したいのか考える

- 焦って転職先を決めない

- 勤務条件の優先順位を明確にする。他人の正解でなく「自分の正解」を見つける

- 求人情報だけでなく現場の実態を丁寧に確認して判断する

自分の「軸」を持つことが大切

自分の環境・適正・価値観をしっかり棚卸しして、落ち着いて進めれば、家事・育児と両立しながら転職で後悔せずにキャリアを積んでいけます。

理想の優先順位と、現実の優先順位を定期的に見直して「家庭を持った私」の人生を楽しんでいきましょう。今回の記事をきっかけにキャリアやストレスの見直しをしていただけたら嬉しいです。