みい子

みい子こんにちは!時短勤務5年目のみい子です。

育休中で復帰後のことを考えている方、時短勤務を始めたら収入の減り方に驚いた方は「時短勤務になったら給料どれくらい減るんだろう」「こんなに収入が下がったんだけど、これって妥当?」という不安を持っていませんか?

子ども一人当たり月6~9万円かかるって聞いたしやっていけるのか不安…実際どれくらいまで減っちゃうの?

私は手取りで言うと育休前の約90%でしたが、働き方によってもっと減る方もいますね

私は今でこそ育休前より時給が伸びて時短勤務の影響は小さくなりましたが、5年前初めて育休から復帰したときには手取りは減る・保育料はかかるで大変辛い時期を乗り越えてきました。

今回の記事では、時短勤務になると減る収入/減らない収入、2025年4月に導入された補填制度について解説します。

この記事を読めば、時短勤務になったときに自分の場合は収入はどれくらい減るのかシミュレーションできます。

私の実際の数字も合わせて制度の基本から計算例まで網羅しました。これから時短勤務という方や、現在時短勤務だけど収入の減り方に納得がいかないという方は最後までお読みください。

時短勤務制度とは?適用条件と基本ルール

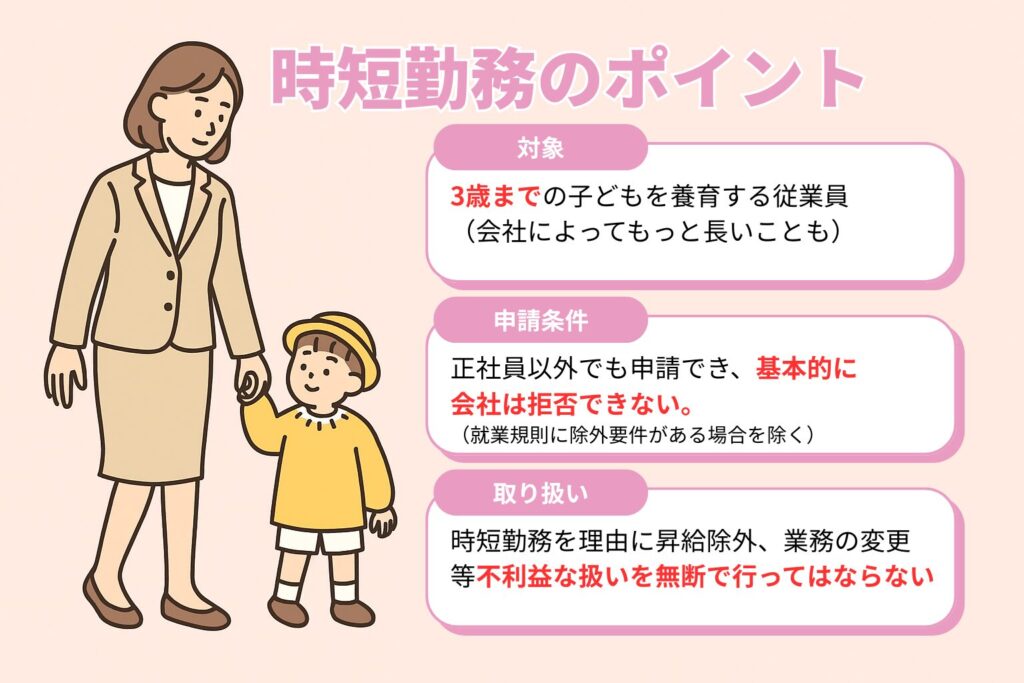

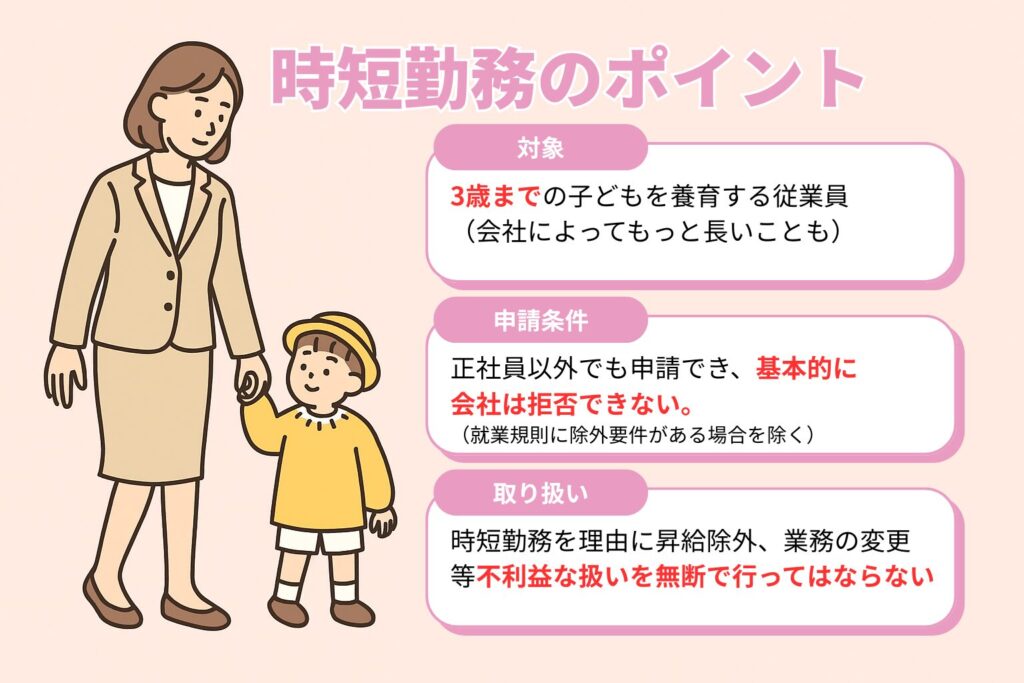

時短勤務制度は、育児や介護と仕事を両立しやすくするための制度です。

育児・介護休業法で企業に導入が義務付けられています。

- 1日の所定労働時間を原則6時間(5時間45分~6時間)に短縮する

- 子が3歳になる誕生日の前日まで利用可能※2025年10月からは、子どもが小学校入学までのテレワークや短時間勤務等の導入が新たに義務付けられます。

- 申請は労働者の申し出による(企業は申し出を原則拒否できない)

- 正社員・契約社員・パート・派遣社員など、雇用形態を問わず要件を満たせば利用可能

- 不利益取り扱い禁止、ハラスメント防止も法律で明記

- 適用除外者には代替措置(フレックスタイムなど)が必要

時短勤務制度を正しく理解することで、会社とのトラブルを防ぎ、家庭と仕事の両立がしやすくなります。

給料が減る?「ノーワーク・ノーペイ」の原則と不利益取扱い禁止

時短勤務では原則として勤務時間に応じて給与、特に基本給が減額されます。

ノーワーク・ノーペイ(働かない分は支払われない)という労務の原則にもとづく考え方です。

ノーワーク・ノーペイの原則とは

ノーワーク・ノーペイの原則の出典は、主に民法第624条です。

この条文には「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と規定されており、労働を提供しなければ賃金を請求できないという原則が示されています。

また、民法第623条も雇用契約の基本として「労働の対価として報酬を支払う」と定めており、これも根拠の一つとされています。

時短勤務の給料(基本給)の計算方法と筆者の実例

基本的に時短勤務の給料の減額は、所定労働時間が減った分だけです。

一部の働き方や会社を除き、多くの会社で「月何時間働いたらいくら」という計算になっているからです。※後ほど詳しく説明しますが、成果による歩合給などはまた別の計算になります。

8時間勤務→6時間勤務の場合、基本給は20万円→15万円(25%減)

業務内容が変わらない限り、時給単価は維持されます。また、時短勤務を理由とする業務の変更も無断ではできないと決まっているので、フルタイム時と時短勤務時では時間単価は変わらないものとして計算できます。

筆者の実際の時短勤務の給料

フルタイム時は、月給計算でしたが育休から復帰する際に上司と相談して、時給計算をしてもらうことになりました。

子どもの発熱などで急な休みをとって、ということが続いて有休が足りなくなると勤怠の評価が悪くなってしまうからです。

と、いうわけで以下の計算になりました。(第一子育休復帰は5年前の話ですが…)

- 時給=月給20万円/所定労働時間の平均(173時間)=1,100円

- 労働時間=月120時間~月130時間程度×1,100円=132,000円~143,000円

ここでポイントなのは、額面の給料が減ると、天引きされるお金も減り、手取りに与えるダメージは小さくなるということです。

一般的に月収20万円の手取りなら15万円程度ですが、月収14万円の手取り額は11万円となり、給料の差は6万円ですが手取りの差は4万円。つまり2万円減少額が軽減しています。

時短勤務の手取り額とその内訳

時短勤務では基本給が減額になる分よりも給料か減る場合があります。

給料の中には基本給以外にも各種手当が存在し、それらが時短勤務を利用することで無くなることも多いからです。25%の基本給減でも、手取りは30~40%減になるケースも。

基本給の減額分だけでなく「総収入」の変化の把握が大切です。

- 残業手当、みなし残業代など残業に関するもの

- 出張手当

- 賞与(ボーナス)

- 扶養手当

- 住宅手当、家賃補助

- 交通費

業績連動型の手当はフルタイムと同等になるケースもあります。(時短でも成果をしっかり上げれば)

営業職などで、契約数に応じて歩合給がある場合等がそれに当たります。

各手当の天引き額に与える影響

これはかなり細かい話になってしまうのですが、手当の種類によって税金(天引き額)がかかったりかからなかったりします。

交通費だけ扱いが違うので要注意です。

| 所得税・住民税 | 社会保険料・年金 | |

| 残業手当・みなし残業代・出張手当・扶養手当・住宅手当・家賃補助 | かかる | かかる |

| 交通費 | かからない | かかる |

交通費は実費だから税金がかからないのも当たり前だけど、社会保険料はかかるんだ…最近パーセンテージ上がってるのに厳しいな

出産を期に会社から遠いところに家を建てて交通費が上がると、社会保険料分手取りが減る…なんてことが起こりますよ

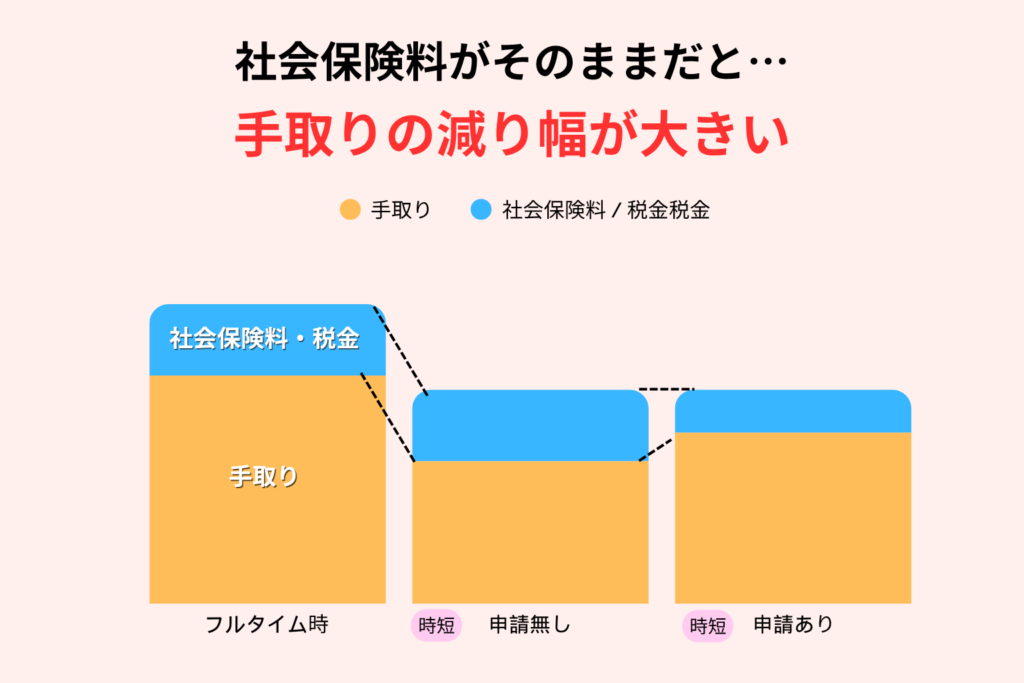

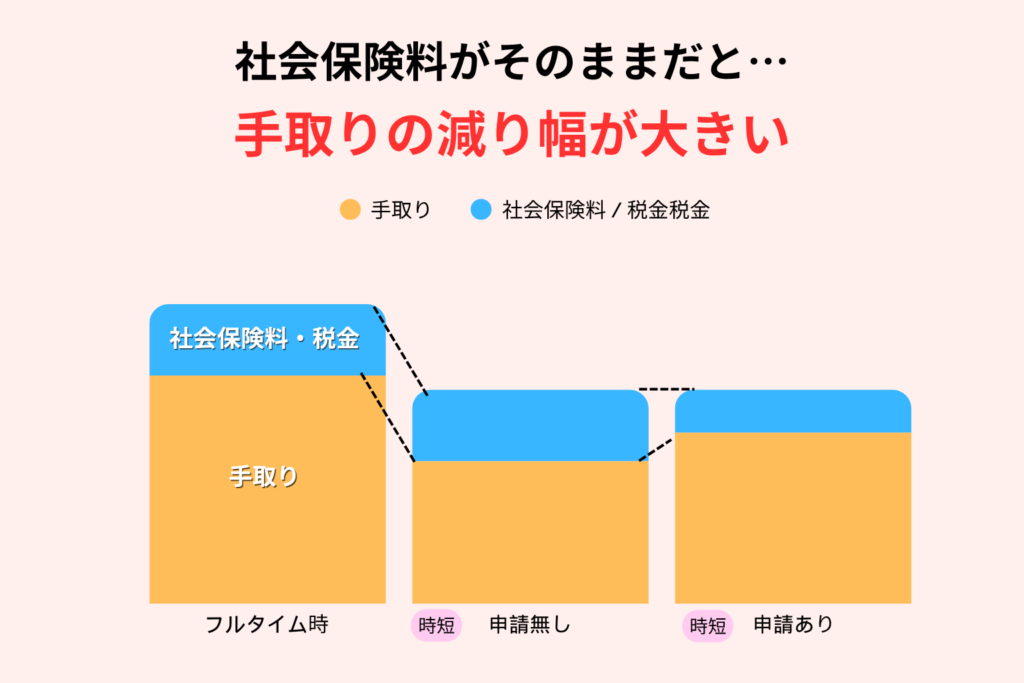

社会保険・年金の注意点と手続き

時短勤務で収入が下がった場合は、社会保険料も見直しが必要です。

標準報酬月額の変更届を提出しないと過払いになる可能性があります。※提出するのは会社

社会保険料・年金などの天引き額が大きくなればその分手取りの給料は少なくなります。

- 標準報酬月額が変われば、社会保険料や年金の支払額も変わる

- 「報酬月額変更届」「養育期間特例申出書」などを原則、会社から提出して貰う必要がある

- 対象は子が3歳未満の間。会社の総務部などにしっかり確認しましょう。

「標準報酬月額」って、聞いたことあるけどよくわかってないかも

通常4月〜6月の額面給料の平均額を表に当てはめて決めます。主に社会保険料・年金保険料の計算もとになる数字ですね

給与が減らないケースと注意点

一部の働き方では、時短でも給料が減らないことがあります。

裁量労働制や成果主義など「時間で評価しない制度」の場合です。

- 裁量労働:1日8時間働いたとみなされる(6時間で仕事が終わっても、1時間残業しても)

- 成果主義:成果次第で減額されない。(時短勤務で同じ成果が出せれば)

裁量労働制は、管理職やフルリモートの仕事に多い給料計算方法です。無駄な残業をしても評価されませんが、効率的に仕事をこなせばOKで働く時間と給料が直結しないのが時短勤務のワーママにとっては嬉しいポイントです。

成果主義は外資系の営業職などが一番イメージとしてぴったりです。取った契約によってボーナスがどーんと出る、なんてイメージですね。この場合も働いた時間は評価基準ではないので時短勤務であることが直接マイナスにはなりません。

自分の得意な働き方や職種によって、これらの制度をうまく活用することで時短勤務中でも収入をキープすることができます。

就業規則への明記と職場の公平性

給料や手当のルールは就業規則ではっきりと記載する必要があります。

不明確なまま制度を導入すると、トラブルや不満が生じやすいためです。

- 対象者:働き方(週2日以上働くなど)、勤続期間(入社1年以上など)など

- 勤務時間:9時〜16時、など

- 適用期間:子どもが3歳まで、小学校入学までなど

また、就業規則に記載すると共に、現場のフルタイムで働く社員との不公平感にも配慮が必要です。

もし就業規則に明記されていない不当な扱い(時短の間は昇給できない、など)を受けた場合は、会社に要求できる権利があります。

時短勤務中の昇給について詳しくは「時短勤務は昇給できなくて損なの?理由と対策を昇給4回経験者が徹底解説」でも解説しています。

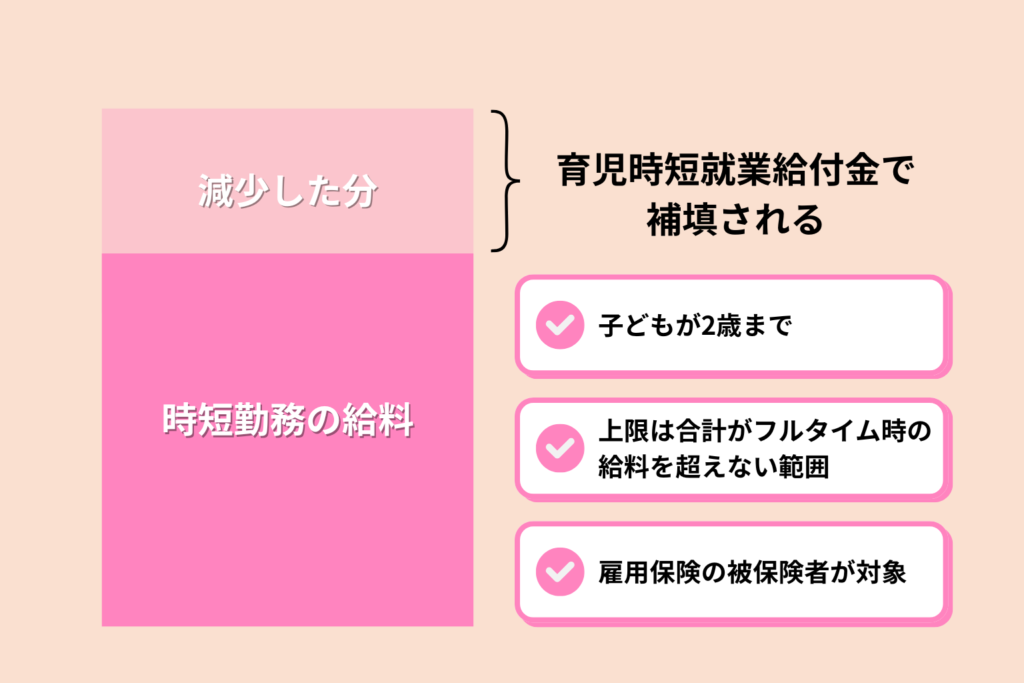

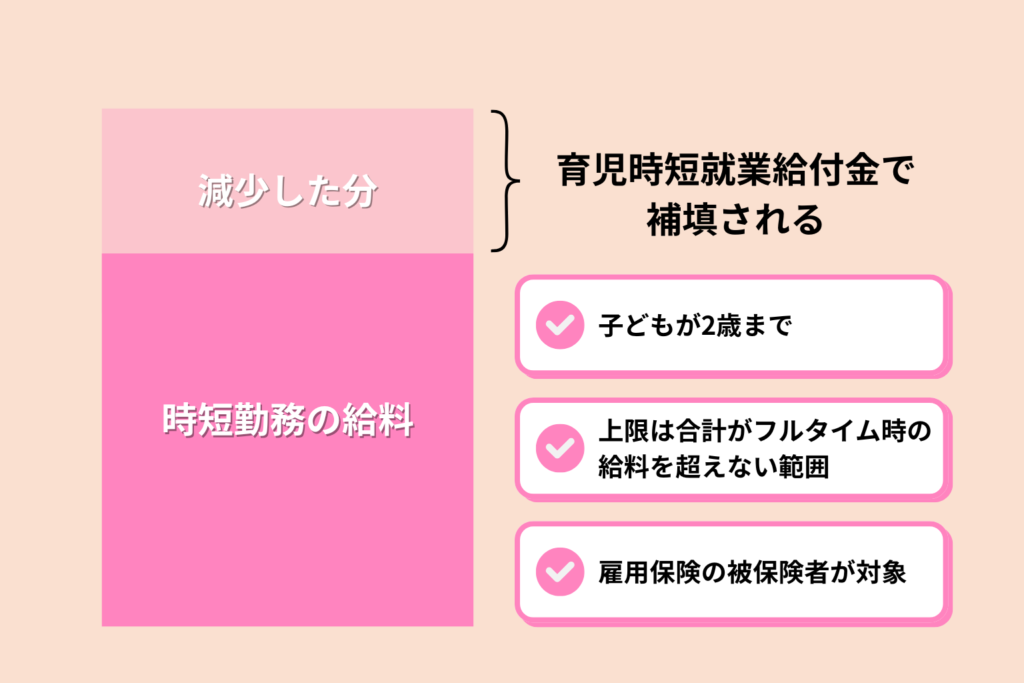

【2025年新制度】育児時短就業給付とは?

2025年4月から時短勤務者向けの新たな給付制度が始まりました。

収入減を理由に時短勤務を取って働くことをためらう人を後押しするためです。

- 給付内容:時短勤務中の賃金の10%

- 給付上限:収入全体が時短前の賃金を超えないように調整、上限は月額45万9,000円(2025年7月まで)

- 対象:2歳未満の子を養育する時短勤務者で、雇用保険に入っていること

手取りが減ったのは10%くらいって言ってたから、みい子の場合はフルタイムと同じ金額もらえることになるんだね!

計算ではそうなりますが、二回目の時短勤務の私はもらえないかもしれません…

筆者は「無いかも」と言われている

2025年4月に第二子である長女の育休から復帰した私も対象のはずですが、総務部から「育休前も時短を取られていたので、もしかするとほとんど無いかも…」と言われています。

しかも、第一子の育休前に遡ると、今度は昇給前なのでこれまた手取りが変わりません。なんてこった!

まだ支給月になっていないので、どうなるかわかったら改めて解説記事を書くつもりです。

ただし、今育休中や子どもを考えていて、まだ時短勤務を取ろうか悩んでいる人には朗報ですね。

保育料と見合わないから退職する…と言う人は、仕事を続けられる可能性がありますからしっかり会社に確認して下さい。

いざとなって時短勤務で困らないために

収入減の仕組みと制度を理解し、事前にシミュレーション、生活計画を考えておくことが大切です。

時短勤務制度は生活を守るための支援策であり、使い方次第でキャリアと育児の両立が可能になります。

時短勤務の制度と収入増減のポイント

- 時短勤務は子どもが3歳までor会社により延長 の期間で利用できる

- 勤務時間は原則6時間

- 基本給は勤務時間が減った分だけ減る(約25%)

- 各種手当は残業手当・出張手当などは無くなる可能性が高い

- 2025年4月1日以降に育休復帰して時短勤務をする場合、賃金の10%まで補填される新制度がある(育児時短就業給付金)

時短勤務前の給料額に応じて補助がもらえる新制度・育児時短就業給付も上手に使えば、収入面でも時間面でも余裕をもったワーママライフが実現できます。

時短勤務を「そうしないと生活できないから」ではなく「今は時短勤務を取るキャリアプランでいきたい」に変えるために、知識と準備を整えましょう。

一緒にワーママライフを充実させていきましょうね!