「共働きなのに私ばっかり…」と感じる日、ありませんか?

家事も育児も仕事も、全部自分が背負ってる気がして、ふと限界を感じる。

共働きで子育てをしていると、パートナーとの負担割合が不公平になったり、分担の前にタスクが多すぎて夫婦ともに疲弊してしまいやすいです。

私も第一子出産から第二子育休復帰した5年間で、「心地よい共働き」に近づくことができました。しかし自然にそうなったわけではなく、喧嘩や衝突を繰り返しながら学び、工夫をしてきました。

この記事では、共働き家庭がうまくいかない理由と、私自身が少しずつ楽になれた考え方・やめたことリストを紹介します。

この記事を読めば「共働きがうまくいかないという悩みの本質、解決するメンタルと具体的な行動」がわかります。

政府の調査もわかりやすくまとめました。共働きを続けたい、もう少し心穏やかに仕事と家庭を両立したい方は、最後まで読んで、一つでも役に立つ考え方や行動を見つけていってください。

数字で見る共働き家庭のリアル・家事育児の分担

きました。共働き世帯の動きは政府も注目していて、様々な調査が行われてきました。

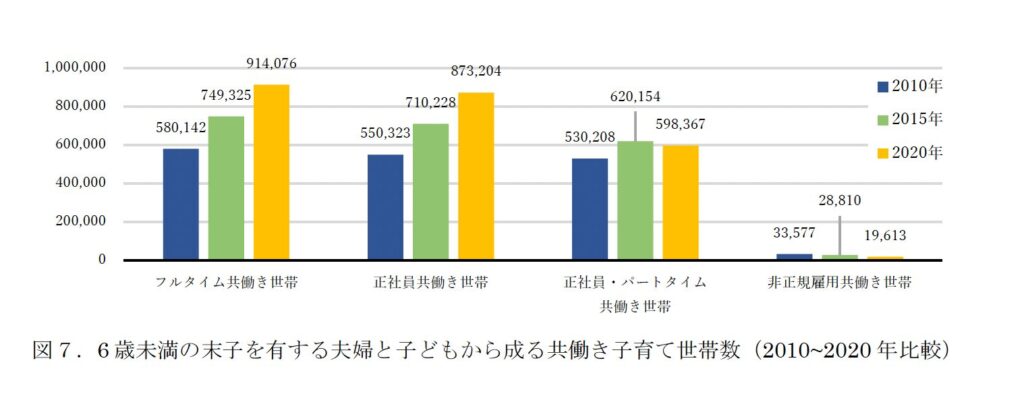

傾向としては「共働き家庭増加」「フルタイム・正社員共働きも増加」となっています。

2020年の子育て世帯に占める共働き世帯の割合は約59%

内閣府の調査によると、2020年の共働き世帯は約59%。しかし、共働き夫婦で共にフルタイム勤務という家庭は約41%で、夫婦のどちらかが週の労働時間が35時間未満であるケースも含まれています。

引用:「自治体別共働き子育て世帯データ集」

2010年〜2020年で正社員・フルタイム共働きが約7%増加

引用:「内閣府「資料編 共働き子育て世帯データ集」

別の調査では6歳未満の子がいる世帯に占める共働き世帯は2010年には38%から2020年には52%へと増加していて、中でも「フルタイム共働き」「正社員共働き」が共働き世帯全体に占める割合は約67%から約74%に増加。

正社員・パートタイム共働き世帯は約31%から約25%と減少し、「共働き世帯が増えた」「正社員、フルタイム共働きが増えた」と言えます。

引用:「国立研究開発法人 建築研究所 全国・都道府県・市町村別の共働き子育て世帯の分析」

妻の家事育児時間7時間47分、夫の家事育児時間は3時間

内閣府が行った「令和3年社会生活基本調査」の調査では妻の平均家事育児労働が7時間47分なのに対して、夫は平均3時間しかありません。

たとえ妻が時短勤務だったとしてもその勤務時間の差が5時間弱もあることは稀ですよね。

このデータは夫婦ともに「家事育児しない人=0時間の人」を含んだ平均で、男女の差が大きく開いているということは「男性の家事育児しない人」が多いとも言えます。

つまり「家にいても家事育児しない、しても短時間」の夫が一定数いるということですね。

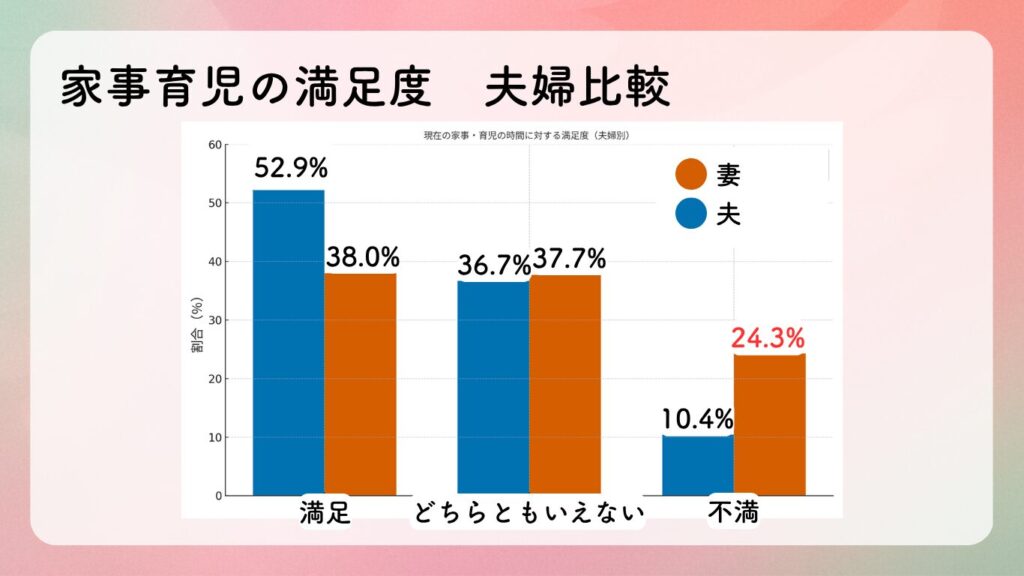

このほか感情面の調査では内閣府の「令和元年度家事等の仕事のバランスに関する調査報告書」があります。

割合別にみた満足度の比較は以下のとおりです。

調査によると、現在の家事・育児の時間に「満足している」と回答した男性(夫)は52.9%だったのに対し、女性(妻)は38.0%にとどまりました。

さらに「不満である」と答えたのは妻が24.3%で、夫の10.4%を大きく上回っています。この結果から、夫婦間で家事・育児時間への満足度に大きなギャップがあることがわかります。

みい子

みい子男女で15%程度、家事育児時間の満足度に差が出ています

そもそも理想の家庭のイメージからすれ違ってるってことね

子どもに向き合う時間・心のゆとりも大切

子どものEQ(心の知能指数)を育てるには「何もしない」姿を見せることも大切です。

昨今教育・育児の話題で聞くようになった「EQ(心の知能指数)」とは、「気持ちや人間関係をうまく扱う能力」を表す指標です。共感能力や感情コントロール能力を示し、AIに知能労働をどんどん任せられるようになってきた今、EQはIQと並んで仕事にも役立つ、ひいては「幸福に生きる力」にも、つながる大切な力です。

EQが高まる親の接し方は「ありのままでいい」と認めること= 親も完璧な姿ばかり見せなくていいということになります。

仕事も家事も完ぺきにこなしているけど、いつも必死でずっとタスクに追われている姿を見せられたら「がんばらなくてはいけない」と思いませんか。

たまには「何もせず」ダラーっと昼寝したり、スーパーに忘れものをして走って戻ったりと「完璧じゃない」親の姿を見て育てば「人間はありのままでいていいんだ」と思えます。この感覚が、他者を思いやる力や寛容さ、感情をコントロールできる心の安定につながります。

子どもの心を育むためにも親が無理して仕事と家事を完璧にこなす必要はありません。

他人と比べて落ち込んでいる

SNSや周囲と比べて「うちはダメ」と思うと、自分を責めてしまいがちです。投稿や口コミは一瞬の切り取りであって、日常のドロドロは映らないからです。

インスタで毎日手作りご飯を載せてる友人も、実はミールキットやレトルトに頼っていることも。

毎日ビシッとおしゃれして保育園送迎に通うママも、朝早くから遠くのオフィスに行っているわけではなかったり、そもそもメイクなんて加工でどうにでもなります。

“見えてない部分”があるという前提が大切です。

「誰かの理想」「キラキラワーママファンタジー」より、「自分たちにとって心地よい形」を優先しましょう。

共働き家庭がうまくいかない理由8つ

共働きで小さな子どもを育てるのは土台大変です。

夫婦でお互いに余裕がなくなったり、(無意識の)生別役割分担意識があったりすることで時間の問題・心の問題が起きやすくなります。

- 結局ワンオペ

- パートナー間のすれ違いでコミュニケーションが少ない

- 子どもとの時間が不足している

- 睡眠時間が削られる

- 心身の疲れがどんどん溜まる

- 子どもの体調でスケジュールが大きく左右される

- 離婚の危機に陥る

- 時間が足りない…”自分時間”の喪失

①結局ワンオペ

「共働きだから分担しよう」と思っていても、労働時間の男女差は残っていて、帰宅の早い人=妻(女性)に家事育児負担が偏りがちです。

お互いの意識にも性別役割分担が根底にあり、一度ワンオペ化するとルーチンを変えづらくなります。

- 朝食準備・夕食片付けもすべて妻…夫はスマホ片手に布団でリラックス

- 離乳食を食べさせるのも、妻。家を出る時間は15分程度しか変わらないのに夫は妻より1時間遅く起きて自分のことだけして出社

- 「すべて妻がやる」こと前提でのんびり寄り道して帰宅…わざと「子どものお風呂担当」を避ける

- 妻が仕事、夫休みのときでも食器はそのままだし夜ご飯も作らない。自分の仕事だと思ってない

家事役割はそのままに、「仕事」も追加されて女性側の負担は重くなりやすい。

「うまくいかない」と感じるとき、実は体も心も限界を超えていることがあります。

共働き+育児は常に時間と体力がカツカツ。加えて「名もなき家事」や子どもの急な体調不良など、予定外の出来事が次々起きるからです。

朝から晩まで気を抜けず、睡眠時間も削られ、気づけば常にイライラ…。 自分の体調すら後回しになり、誰かのサポートもないと、心がすり減って当然です。

「私、しんどいんだ」と自覚することが、立て直しの第一歩です。

②パートナー間のすれ違いでコミュニケーションが少ない

共働きで「しんどい」と感じるときはパートナー間のすれ違いが生じている可能性があります。

お互いに仕事・家事・育児で負担を抱えて過ごしていると忙しさのあまりパートナー間のコミュニケーションが不足し、情報共有もできなくなりトラブルが起きやすくなります。

- 今日はパートナーは夜早く帰って来る日だと思っていたのに、実は飲み会が入っていて、全然帰ってこなかった=子どものお風呂も遅くなり、家事育児はすべて夜遅くまでかけて自分がやることになった

- 今日は残業できる日と思っていたら、パートナーはカレンダー上は休みとなっていたのに仕事に関係する用事が入っていて慌ててお迎えにいくことになった

- 保育園からの連絡事項を伝達できていなくて、致命的な忘れ物をした

不要なトラブルを避けるためにもパートナー間のコミュニケーションがとれる余裕が必要です。

子どもとの時間が不足している

共働きをしていると、「何のために共働きしているのかわからない」状態になることがあります。

仕事と家事に割く時間が多くなり過ぎた結果、子どもとの時間が減ってきてしまうからです。

- 子どもと会話せずに、急かして叱って子どもとのお風呂が終了する

- 一緒にご飯を食べる暇がなく、食事を出して一人で食べさせながら自分は片付けと明日の用意をしている

- 焦りから送迎のときも叱ってばかり

家族のために共働きしているはずが、共働きをしていることで子どもも自分もストレスを抱えた毎日を過ごしてしまうのです。

睡眠時間が削られる

共働きをしながら子育てをしていると、睡眠時間は削られがちです

特に子どもが小さいうちは夜もしっかり寝られる保証はなく、仕事もしていると昼寝もできません。

- 子どものお世話でバタバタしていると、子どもが寝るまでは家事がどんどん後回し

- 子どもを寝かしたあとに皿洗い/洗濯などの家事をして、0時にさあ就寝!となったところで子どもが泣いて起きる

- その対応をしていて、気づいたら朝6時。全然寝られてない。でも出社しないといけない

こんな毎日が続きますよね。

赤ちゃん・幼児の育児と仕事は前提として両立は大変で、親の体力を削ることで成り立たせていることも多いです。

心身の疲れがどんどん溜まる

共働きの夫婦でよくあるのは「心身の疲れが解消できない」問題でしょう。お互いにスケジュールが過密すぎて休む時間が取れないからです。

また、お互いに分担するという意識がないと、負担が偏った側はずっと休めず疲弊します。

休養・リセットする時間が取れないと体調や気持ちが崩れやすくなり注意が必要です。

子どもの体調でスケジュールが大きく左右される

共働き家庭の子供が体調を崩すとつらいです。

少なくともどちらかが仕事のスケジュールを調整することになり、仕事が思うように進まなくなります。

大事な会議のあるときや繁忙期に頻繁に休まないといけなくなると、肩身も狭くなり辛いと感じやすいです。

仕事以外にも子どもの体調にスケジュールが左右されるため、普段から時間の制約が多い共働きの生活は余白がなく崩れやすいのです。

離婚の危機に陥る

共働きなのに負担がどちらかに偏ると、不満や不信感が募り、相互理解が薄れていきます。

そうして我慢が限界を迎えると、「離婚」に発展してしまうことも多いのです。

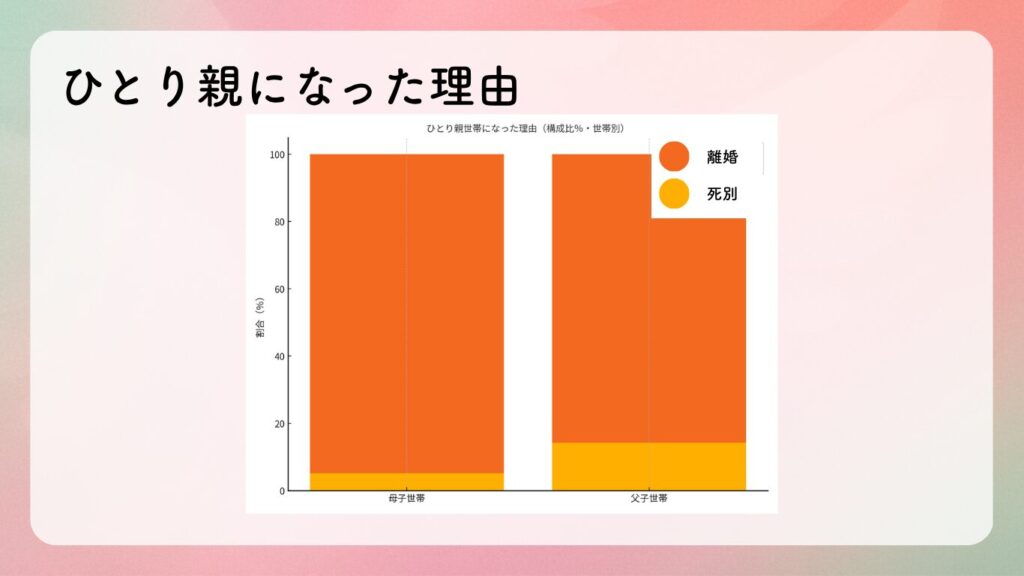

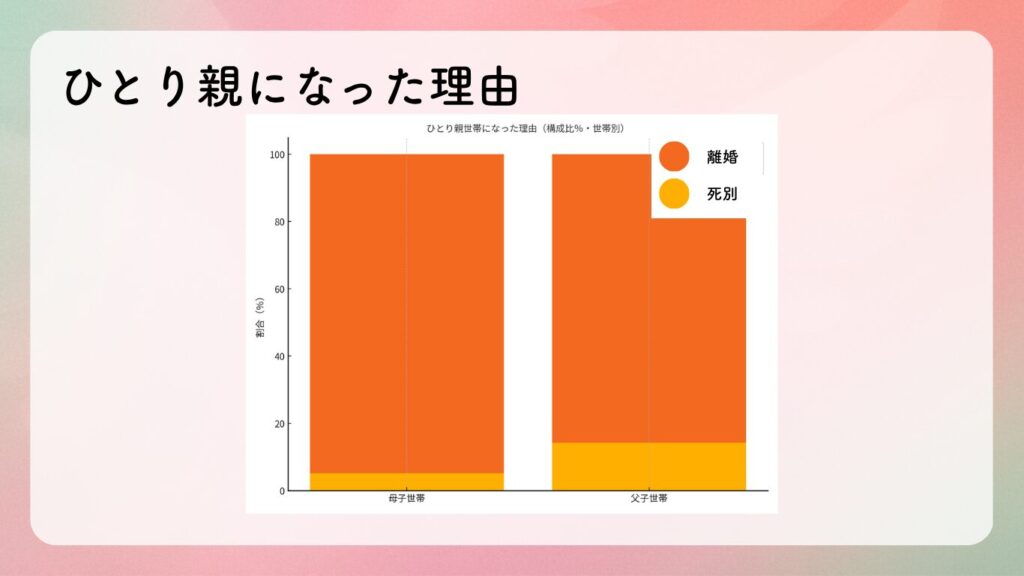

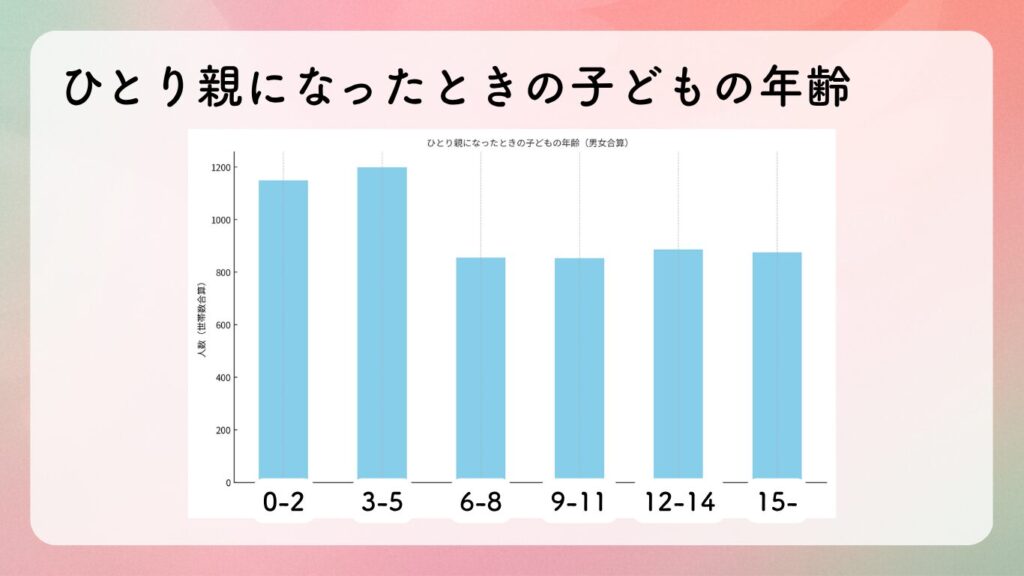

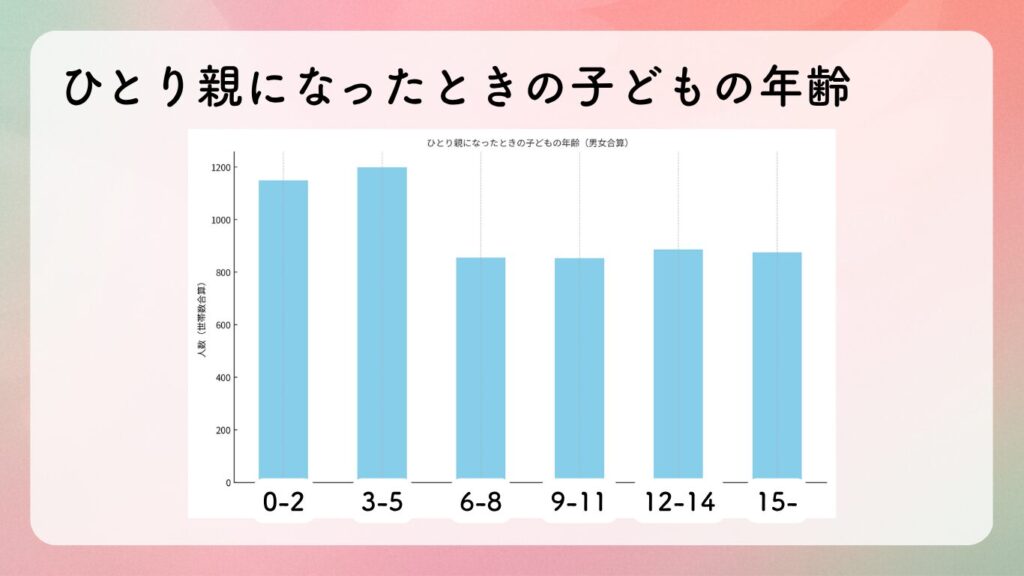

厚労省のデータによると令和6年の全国の母子家庭・父子家庭となった理由の約93%が「離婚」です。また離婚したときの子どもの年齢は3歳~5歳までの「保育園・幼稚園」の時期が多くなっています。

つまり、小学校に上がるまでに共働き夫婦に亀裂が入るとそのまま離婚してしまう可能性が高いといえます。

時間が足りない…”自分時間”の喪失

「何もしていないのに疲れてる」と感じたら、自分時間がゼロになっているサインかもしれません。

タスクで1日が埋まると、リフレッシュもできず、達成感も感じられず、疲労感が増します。

私は早朝4時~6時の時間帯を「自分のための時間」にし、勉強やブログの執筆、たまに筋トレに充てたところ気持ちに余裕が出ました。

自分のやりたいことを大事にする時間を“優先的に持つ”ことが、長期的に家庭を回す体力になります。

以下の記事ではワーママ100人に聞いたリアルな生活の様子を以下で紹介していますので、自分でできそう!な人を探してみてくださいね。

▶時間の使い方に悩むワーママ必見!年収/働き方まとめ:【100人に聞いた】ワーママの年収の平均は約300万円|キャリアと年収・リアルな生活

育った家庭とのギャップが影響している

「母は全部やってたのに…」という記憶が、(無意識に)自分を苦しめることがあります。

親世代と今の共働き事情はまったくの別物。理想の再現より、現実に合った形を模索するべきです。

私自身、母が専業主婦だったため、「家のことは私がやらなきゃ」と無意識に思い込んでいました。

でもそれが苦しさの原因でした。母よりも仕事で家にいない時間が長く、また夫の帰りも父より遅いのに「同じ家事をしなければいけない」と思っていたんです。

“昔こうだった”を捨てて、“今のわたし達に合う方法”を見つける勇気が必要です。

「言わなきゃやってもらえない」問題

相手に「察してほしい」は、伝わらない可能性が高いです。主語が大きいですが多くの男性には「察する」という機能がありません。電子レンジに食べ物を冷やさせられないのと同じで、察する機能がない(低い)人間に「察する」を求めるのはバカバカしいことなのです。

また、今ワーママ世代(30代〜40代)の私たちにとっては、妻からは当たり前の家事でも、夫である相手には“やるべきこと”として見えていない、経験がないケースもあります。自分たちの父を思い返しても、「何もやっていなかった」という方は多いのではないでしょうか。

とくにゴミ袋の交換や洗剤の補充、子どもの予防接種など、”細かいけど大事なこと”は、言わないと気づかれません。我が家では「都度具体的にお願いする」で改善しました。具体的に取り組んだことが気になる方は、以下の記事も読んでみたください。

▶育休中でなくても使える、「家事しない夫」に協力して貰う方法:【育休夫にイライラする人向け】「夫の取るだけ育休」を回避する3つのポイントを解説

責めるのではなく、具体的に伝えて任せてしまうのがカギです。

うちも”うまくいかなかった”けど変えられた

私たち夫婦も、うまくいかない時期が続いていました。

不満が溜まり、私が失望感を抱いて話し合いを避けていたことで、すれ違いが広がったからです。

以下のような取り組み・調整をしたことで「しんどい」が少しずつ和らぎました。

- 無理のない家事の分担方法を話し合う

- パートナー間でコミュニケーション・情報共有を心がける

- ストレスを溜めないようにする

- お互いのメンタルケアをする

- 実家やサービスなど外部に協力してもらえないか相談する

無理のない家事の分担方法を話し合う

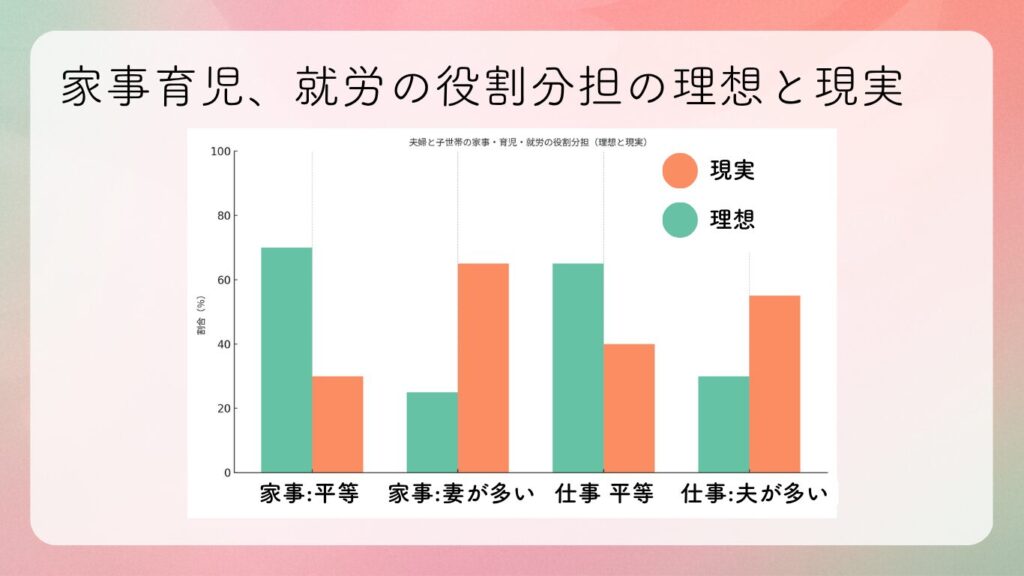

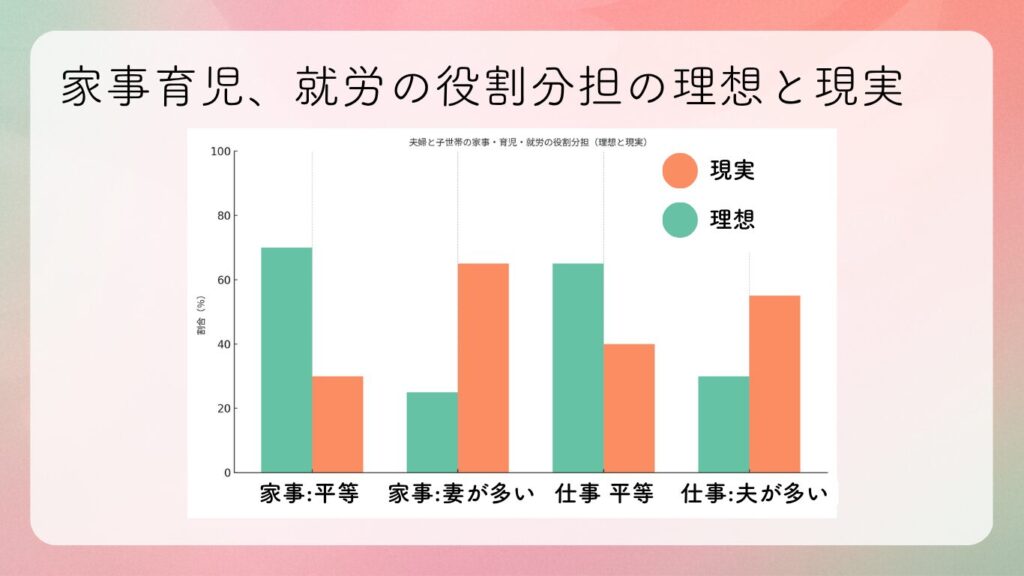

内閣府の「令和1年度 家事等と仕事のバランスに関する調査報告書」によると、共働き世帯が増えたとはいえ、まだまだ性別による家事育児・仕事の役割分担意識は残っていて、フルタイム共働き夫婦では女性が不公平に感じていても不思議はありません。

夫婦と子世帯の役割分担意識の特徴(令和元年 内閣府調査)

- 「理想」と「現実」にギャップがある

- 夫婦ともに「理想の役割分担」としては「夫婦が家事・育児・就労を平等に担うべき」と考える人が多い

- しかし、現実には「妻が家事・育児を多く担い、夫は就労中心」という伝統的役割分担が根強い。

- 夫の家事・育児時間は依然として短い

- 平日の夫の家事・育児時間は1時間未満が多数

- 妻の家事・育児時間は3時間以上が一般的で、時間面でも明確な差がある

- 役割分担に対する不満の偏り

- 妻側では、「家事・育児が不公平」と感じている割合が高く、不満が積もっている傾向がある

- 夫は「できる限り協力している」と考えているが、妻の評価は厳しく、認識ギャップが存在

- 第一子出産後の役割固定化

- 第一子の誕生をきっかけに、「夫=稼ぎ手」「妻=育児・家事担当」という役割分担が強まる傾向がある

- 産後の働き方の変化が、役割分担の長期的な固定につながる

- 理想は夫婦ともに「平等に分担したい」という気持ちがあるが、実現するには対話や行動がもっと必要であることがわかる

パートナー間でコミュニケーション・情報共有を心がける

男女の気持ちの前提の違いを意識しないと、不本意な生活・夫婦関係になってしまいます。家事育児の分担に対する気持ちも男女で違いがあるからです。

男性側の家事育児分担に対する気持ち

- 感謝されないからやる気が出ない

- 細かなダメ出しが嫌

- 他の家庭と比較されても困る

- 指示が曖昧なのに文句を言われる

- 何をやればいいのかわからない

女性の家事育児分担に対する気持ち

- 言わないとやってくれない(言ったことしかやらない)

- 無意識に男は仕事、女は家庭と思ってしまう

- 収入が少ないほうが家事をやれと言われる

- 夫がやってくれても雑で、やり直しが必要

「ダメ出しが嫌」とか「感謝されないとやる気が出ない」とか、子ども…?

逆側は感謝されなくてもやらないといけないのに!って思いますよね。

ただ、人間「裁量権」のないことはつまらなく感じるものです。最初は多少の失敗はあっても、妻のこだわりを捨てて「夫に丸投げ」してみるのも案外うまくいく方法です。

このときは、「ダメ出し」「口出し」せずに「感謝」と、どうしても必要な「フィードバック」だけにするよう心がけましょう。

具体的なコミュニケーションのポイント

コミュニケーションをするにも、「うまくいきやすい技術」があります。

話し合いを何度もしたけど、喧嘩になったりしてうまくいかなかった方は以下の方法を試してみてください。

- 事前準備をする

- 交渉では冷静に

- 「夫婦が本音で話せる魔法のシート」(内閣府)を活用する

事前準備をする

思いつきで感情的に話し始めると、相手は混乱します。

まずは「今回の話し合いの目的・着地点はなにか?」をまとめておきましょう。

- パートナーに分担してもらいたい家事はなにか

- 分担してもらいたい家事の内容、頻度、かかる時間を具体的に書く。リストなど見える化する

- パートナーはその家事についてどう感じるか(得意/苦手、条件があればやれるか、等)を想定する

- 自分の譲歩できるポイントはどこにあるのか

ちなみにこれらの準備は「アサーティブ・コミュニケーション」と言われる技法に沿っています。

アサーティブ・コミュニケーションとは「自分も相手も尊重する交渉術」のことです。

①現状を把握して ②希望を伝えて ④譲歩ポイントも提示する ③相手の感情にも寄り添う という順序で行います。

くわしくは以下の書籍がわかりやすいので、「夫婦でのコミュニケーションをもっと楽にしたい」という方は読んでみてくださいね。

▼夫婦の話し合いを楽にする良書

交渉では冷静に

準備が済んだら実際の話し合いですが、「冷静に」「諦めない」が重要ポイントです。

- ポジティブな発言を心がける

- 感情的にならない、「文句を言う」「あなたが悪い」スタンスにならないように

- 相手の話もしっかり聞く(自分と違う意見も「あなたはそう考えるんだね」と受け止める)

- 紙に書きながら話の内容をまとめる(言った/言わない防止、思考の整理)

- 自分が一方的に我慢するニュアンスの譲歩をしない(「もういい」はNG、事前に決めた妥協点を目指す)

「夫婦が本音で話せる魔法のシート」(内閣府)を活用する

まだうまく話せる自信がない人は、内閣府が作成した「夫婦が本音で話せる魔法のシート」の活用もおすすめです。

- 素直な気持ちを伝えてみよう

- 2人の今を再確認!

- 「家のこと」のシェアの仕方を考えよう

- 3年後の自分たちを想像してみよう

4シートで構成されていて、楽しく真剣に取り組めるツールですので、一度活用してみてください。

ストレスを溜めないようにする

子育てしながらできるストレス解消方法を見つけることも重要です。

アウトドアや旅行などまとまった時間が必要な方法でストレスを解消していた人は、生活の自由度が大きく下がる子育てでよりストレスを感じやすくなります。

子どもが生まれる前のようにはできなくても、「アウトドア」や「旅行」でとくに「満足度が高い要素」を分析して、他の方法で満たせないか検討しましょう。

- アウトドアで、誰にも邪魔されずに自然の空気を味わうのが好きだった → ベランダに観葉植物と椅子を置き、子どもが寝たタイミングで少し外でひとり時間を過ごす

- 旅行で、美味しいものを食べたり知らない景色を歩くのが好きだった → 近所の、通ったこと無い道を通って地元の名店に足を運んでみる

完璧ではなくても、少しでも「今できること」でストレスを溜めない工夫をしましょう。

▼ベランダくつろぎスペースにおすすめ!IKEAのアウトドアテーブルと椅子

お互いのメンタルケアをする

共働き夫婦が健やかな関係を保つには、「お互いのメンタルケア」が欠かせません。多忙な日常は感情の余裕を奪い、無言のストレスが関係を壊すリスクがあるからです。

- 「感謝」を言葉にする

- 例:「今朝も保育園送ってくれてありがとう」「いつもお弁当洗ってくれて助かってるよ」

- 「日々の調子」を聞き合う時間をつくる

- 毎日1分でもいいので「今日はどうだった?」と話す習慣を持つ

- 「つらい」と言える安心感を与える

- 相手がつらそうなときに、「私も余裕ないけど頑張ってるのに」と返すと逆効果。お互いに「受け止める」姿勢が大切

- 「対話のルール」を作る

- イライラをぶつけない、相手を否定しない、話す時間を先送りにしない、などの「夫婦ルール」を設定。

- 「1人時間」と「2人時間」を意識的に設定する

- 忙しいほど、「1人のリセット時間」や「2人だけで話す時間」が必要

- 例:週1回30分だけ一緒にお茶を飲む、子どもが寝たあとは10分だけでもゆっくり話す時間を持つ

実家が頼れなくても、義実家・外部に協力してもらえないか相談する

実は、うちは実家には支援を断られていて、代わりと言ってはなんですが義実家にめちゃくちゃ助けられています。

もし同じように「実家は頼れない」という方は、義実家に頼れないか?も考えてみましょう。

実家・義実家といえど違う家庭なので、「助けたい/助けるべきではない」「どんな支援が必要か」などは黙っていてはわかりません。

「もしよければ」のスタンスで、例えば来月の日曜日、遠方での勉強会に参加したいのだけど子どもを頼めないか、などと頼んでみましょう。

(そしてうちは実家に断られ、義実家に助けられました)

断られたらそのときは外部サービスの出番。

とくに仕事の残業や、スキルアップの勉強会のための外部サービスの利用は「浪費」ではなく「投資」です。積極的に利用していきましょう。

タスクを減らす

やめる家事リストを作って「できないことは諦める/外注OK」と決めたら、気持ちも体力もぐっと楽になりました。

第一子が生まれた直後~復職して1年くらいまでは、毎日床を掃除し、子どもが寝たあとに夜ご飯を手作りし、深夜まで洗濯物を畳んでいました。

しかし寝不足が重なり「もう限界!」と夫に訴えてドラム式洗濯機を導入。乾燥まで仕掛けて寝てしまえる体制に。

また床掃除も諦めました。週末に各部屋がなんとなくリセットできればOKとすることで、平日のゆとりを持てました。

共働き家庭が”やめてよかった家事・習慣”ベスト5

「完璧な家庭」を目指すのではなく、「自分が疲れない家庭」を作るために、“やめる”ことも大切です。一日は24時間という事実は変えられないので優先順位をつけて下位のものを切り捨てなくては、「休憩」という新たな時間はどこにも組み込めません。

時間も気力も限られている中で、全部やろうとするのは無理ゲー。やらないことを決めると、驚くほどラクになります。

我が家では以下の5つの家事をやめたことで一日一時間は時間の余裕ができました。

- 洗濯物は畳んでしまう → 洗濯物は畳まず山から着る

- 食事はおかず、ごはん、汁物か副菜 → ごはんとおかず1品。丼メニューを増やす

- 夜に床掃除 → 床掃除は週一回

- 毎朝朝食のメニューを考える → 朝食は固定メニュー

- ごみ捨ても全部一人でやる → ゴミ捨ては保育園送迎をやらないほうがやる

何をやめたら生活が楽になるか?は人によって違います。詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にして「わたしのやめる家事リスト」を作ってくださいね。

▶ワーママの限界疲労の原因と対策:ワーママのメンタル崩壊!ギリギリの日常と乗り切る工夫

コラム:家事・育児労働の金銭的価値は640万円

家事育児分担の話し合いの際に「収入の多寡に応じて分担を決める」という考え方が出てくることがあります。夫婦それぞれの「生み出す価値」が同じなら対等、という論調です。

では、家事育児の金銭的価値は?

ベビーシッター・家事代行サービスの平均時給は2,500円程度。また一日の家事育児にかける時間の合計は8時間程度ですから、単純計算で2,500×8×365 = 730万円です。自分の分も含まれるため、3人家族だとして2/3にしても約487万円。

この労働を加味して「生み出す価値が対等」とすると、たとえば夫年収500万円、妻年収300万円だとしたら、ここに家事育児労働も合わせた1人あたりの生産価値は約644万円。

夫の差額は144万円、妻の差額は344万円となります。つまり、家事育児にかける時間に割り戻すと夫は約2.4時間、妻は約5.6時間となります。

この時間差からずれていたら「不公平」と言えそうですが、あなたの家庭ではどうでしょうか?

家庭はチーム、完璧を目指す必要はない。「私たちオリジナルの快適」を追求しよう

家庭は誰か一人が背負う場所ではなく、支え合う場所であってほしい。片方ばかりが頑張ってしまうと、どこかで限界がきてしまいます。

「完璧な家より、リラックスして過ごせる時間を大事にしたい」そう思ってようになって行動を変え始めてから、家庭の雰囲気も変わりました。

「うちはうち」と、少し肩の力を抜いて考えるだけで、家庭がもっと居心地よくなります。あなたの家庭で、以下のようなことは当てはまりませんか?

共働き夫婦が「うまくいかない」理由

- 時間が足りない

- お互いの考えの違い

- 理想と現実のギャップ

- 完璧主義(ストレスケア、家事のタスク量)

もし当てはまることが一つでもあったら、「まだ快適になれる」サインです。以下のようなことに取り組んでみてください。少しずつでも良くなっていくはずです。

共働き夫婦が「うまくいく」ヒント

- ストレスケアを諦めずに見直す

- 夫婦のコミュニケーションを増やす

- コミュニケーション方法を学ぶ

- 家事を減らす

- 家事を家電やサービス、ときには義実家に頼る・外注する

共働きがうまくいかないのは、あなたのせいじゃありません。 理想に縛られず、「やめる勇気」と「伝える工夫」で、ラクになる道はきっとあります。

完璧じゃなくていい。「ちょうどよさ」を、一緒に探していきましょう。