毎日ドタバタの朝を過ごして、帰ったら鬼の形相でご飯作って食べさせてお風呂に入れて…はぁ~つっかれた!

気づいたら夫と事務連絡と挨拶以外話してない…しかも1ヶ月以上…

共働きで小さな子どもを育てている方は、こんな感じで忙しすぎて家族時間が無い!なんて状態になっていませんか?

とくに夫(あるいは妻も)の帰宅時間が19時を過ぎる場合、夕食・風呂・寝かしつけ・翌日の準備などが一気に押し寄せ、家族の時間が削られてしまいがちです。

私も現在進行形でおはようからおやすみまで慌ただしい日々を送っていますが、それでも5年経った今、ワーママを始めた当初から比べると夫や息子との時間を取れるようになってきました。

この記事では共働きの帰宅時間のデータと、リアルな声を整理しながら、工夫や私の実践した家族時間の作り方をご紹介します。

共働きで、帰宅時間が遅い場合の余裕の作り方、家族時間の取り方のポイントはタスクの捨て方と移動です。

この記事を読めば、共働き家庭の家族時間の使い方や、考え方について今日家に帰ったら使える方法がわかります。

ぜひお悩みのポイントや気になるデータだけでも読んで、今夜を穏やかに過ごしてくださいね。

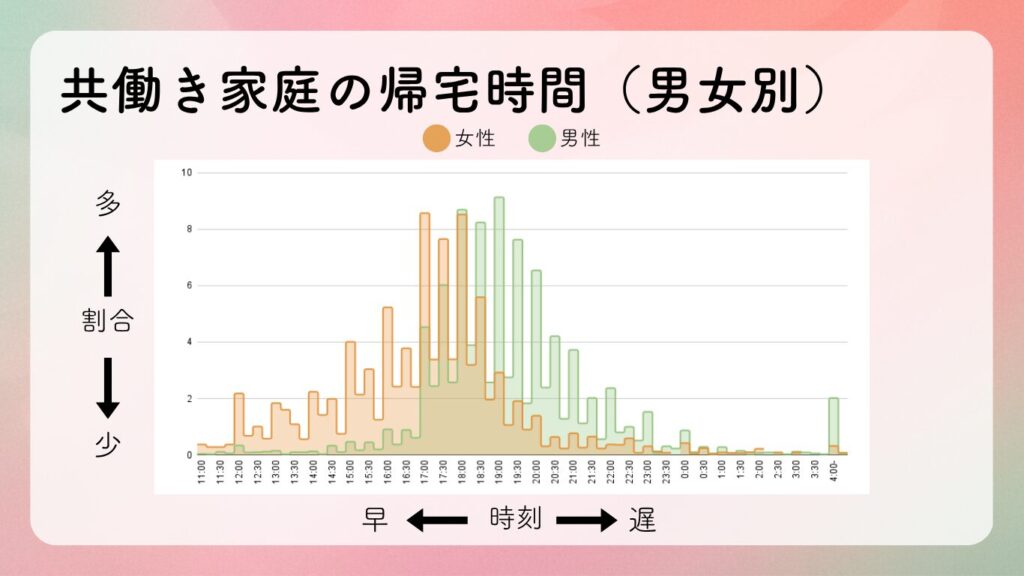

家族の帰宅時間のリアルな統計データ

労働時間については、政府が定期的に調査を行っています。

それらのデータによると、夫婦では帰宅時間に偏りがあることがわかりました。

共働き家庭の帰宅時間帯

厚生労働省のデータでは、夫よりも妻の帰宅時間が早い場合が多く、以下のような分布となっています。

データ引用:e-Stat 統計で見る日本 社会生活基本調査 / 令和3年社会生活基本調査 / 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 平均時刻編

- 妻:17:00台が最多(16:00~18:00がボリュームゾーン)

- 夫:19:00台が最多(18:00~20:00台がボリュームゾーン)

やっぱり、男性の方が残業を断りにくい、とかあるのかな?

それもあるでしょうし、うちの夫は「会社で残業しても、家に早く帰っても俺の負担は同じ。なら、残業代もらえたほうがいい」なんて言ってました。家での時間に価値を見出しづらい状況もあるのかも

帰宅時間の差が生む”負担ギャップ”

帰宅時間に夫婦で差があると、家事育児労働は負担が偏りがちです。

- 妻が早く帰宅 → 家事・育児を先に引き受けがち

- 夫が遅れて帰宅 → 一部の負担しか共有できない。20時をすぎると子どもは寝ている等

近年の傾向

コロナ禍以降早帰り化の傾向も見られましたが、最近では出社回帰・残業復活の会社も増えています。

データ引用:e-Stat 統計で見る日本 政府統計ポータルサイト

コロナ禍だった2020年あたりからだんだん働く時間が長くなっているのね…

景気が上向いてるということでもあるので、悪いことばかりではないですが子育て家庭には負担増ですよね。

一方でパパ・ママが両方育児休業を取得すると追加で補助金がもらえる「*出生後休業支援給付」も2025年4月から始まっていて、働き方にはより多様性が広がっています。

*出生後休業支援給付…夫婦で育休を分けてとれば、ママも育休後すぐ休める上に、給付金が最大28日分増えるチャンスあり!な制度

また、祖父母と同居する家庭のママは帰宅時間が早くなる傾向もあります。

実際会社の先輩でご両親と同居している方がいて、祖父母からの圧で早く仕事をあがっている…と言っていました

助けの手はありそうなのに、逆に空気を読んで仕事をセーブしてることもあるのね

共働き家族の帰宅時間別のルーティン

帰宅18時までの共働き家庭ルーティンの例

- 18:00 帰宅 → 手洗い・着替え

- 18:30 夕食準備・食事

- 19:30 お風呂

- 20:00 寝かしつけ/家事片付け

- 21:00 就寝 or 自分時間

時短勤務で16時に上がっても、保育園お迎えとかしてたら18時くらいにはなります。

子どもの年齢にもよりますが、もう少し早く寝かしつけをしたいところですよね。

帰宅19時以降の共働き家庭ルーティンの例

- 19:00 帰宅 → 手洗い・着替え

- 19:30 簡単な夕食準備・食事

- 20:00 お風呂

- 21:00 寝かしつけ/家事片付け

- 22:00 就寝 or 自分時間

夕食準備を簡素にしたりと効率化はされていますが、やはり寝る時間は後ろ倒しに。

毎日続いていくとなると、疲労がたまる様子が想像できます。

フルタイム勤務でも工夫で乗り切る

フルタイム共働きともなると、工夫と協力は欠かせません。

ネットやSNSでは、大事にしたいことを優先順位をつけて対応する、優先順位の低いものは思い切って切り捨てることで、結果的に生活満足度が高くなる様子が伺えました。

- 冷凍ご飯/作り置き活用

- 子どもと一緒に“ながら風呂”で時短

- 夫婦で役割分担(食後の片付け or 洗濯)

冷凍ご飯/作り置き活用

19時に帰宅して1からご飯を作っていたら夜ご飯は20時を回ってしまいます。

とくにご飯を炊くのは時間がかかるので一度にたくさん炊いて冷凍にしておくと便利ですよね。

また、副菜(ゴマ和えやボイルサラダなど)を作り置きしておくのも賢いやり方。

ちょっと野菜が添えてあるだけで「ちゃんと」感が出て満足度も高いです。

子どもと一緒に“ながら風呂”で時短

子どもとのお風呂も、結構時間がとられるし「他のこともできない」から大変、と感じませんか?

でも、子どもとのお風呂でも「ながら家事・育児」できるんです!

- 保育園から持って帰ってきた、「粗相したお洋服」や「どろんこの靴下」を、ついでに一緒に洗う

- 子どもと話しながら入ることでコミュニケーションの時間に

- (少し大きくなったお子さんなら)「洗いっこ遊び」で楽しく自分の体洗いも並行

1人でゆっくりお風呂に入っていた頃は考えもしなかった「ながら洗濯」は本当に楽です。

飛び散っても自分が汚れてもお風呂だからシャワーで「ジャーッ」で完了!そのままぎゅっと絞って、お風呂の扉を開けて洗濯機に放り込めばいいので、騙されたと思って一度やってみてください。

夫婦で役割分担(食事の片付け or 洗濯)

夫婦で帰宅時間が違う場合に分担しやすいのは、食事の片付けと洗濯です。

食事の用意や子どものお世話は帰宅が遅いと難しいですが、食器洗いや洗濯は遅く帰ってくる方に任せやすいです。

もし相手が食器洗いや洗濯が苦手なら、便利家電の出番!

我が家でも、私が育休から仕事復帰した5年前からPanasonicの食洗機と日立のビッグドラムが毎日ブラック労働で大活躍しています。

▼お手入れが激楽な日立のビッグドラム

ドラム式洗濯乾燥機というとPanasonicが人気ですが、より面倒くさがりの方には日立のビッグドラムがおすすめです。

独自技術でフィルターを無くしていて、お手入れは月1回程度。乾燥の仕上がりはやや過乾燥気味なのがデメリットですが、乾燥具合も設定できるのでお気に入りの仕上がりを選べばふんわり仕上がります。

遅く帰っても家族時間を確保する3ステップ

減らす→ずらす→共有する の順番で家事タスクを整理していきましょう。

ステップ1:”夜にすべきこと”を減らす

- 平日は料理を作らない(ミールキットや冷凍、お惣菜もOK!)

- 洗濯や掃除は「しない日」をつくる

平日は料理を作らない

平日に夜ご飯を作るのはやめてしまいましょう。

ママ・パパが必死の形相で手作りのご飯を作って出してくれるよりも、帰宅したらのんびりお話ししながらお惣菜やおにぎりを食べる方が子どもは嬉しいからです。

自分の子どもの頃を思い出しても、案外お惣菜のほうが味が濃くて(笑)好きだったかも

うちは母は専業主婦だったので鬼気迫る表情で作っていた記憶はありませんが、お惣菜や簡単なものでも嫌だった記憶はありません

子ども、とくに小学生くらいまでの年齢なら保育園や学校で栄養たっぷりのご飯を食べてきています。だから栄養バランスは余裕のあるときに考えるくらいでも大丈夫、子どもは元気に育ちます。

我が家も「今日は無理!」という日はおにぎりとレトルトのミートボール、良ければちぎったレタスがついてくる、みたいな献立になりますが、むしろそれくらいの方が喜んで完食しますしその後お互いご機嫌に過ごせます。

たまには「トーストの朝ごはん」「テレワークの日の昼ごはん」みたいなイメージの夜ご飯にしてしまいましょう。

洗濯や掃除を「しない」日を作る

洗濯や掃除も地味に時間を食うタスクですよね。

でも、考えてみれば毎日洗濯しなくても着るものがあれば死なないし、掃除も多少のホコリくらいなら多くの方は健康に影響はありません。

バスタオルは毎日洗いたい!や、少しの埃でも嫌!というタイプの方は無理して「やらない」は逆にストレスが溜まりますから、機械に任せましょう。

タオル系統はドラム式洗濯乾燥機なら、最初から最後まで放置でふんわり仕上がりますし、「少しの埃」が気になる方は床に物はないでしょうからロボット掃除機を活用しましょう。

(ちなみに我が家は床におもちゃやカバンなど家族の物が散らばっていてロボット掃除機を使える状況ではないのですが、そういう環境の人はきっと多少の埃は気にならないのではありませんか?笑)

ステップ2:朝と週末にシフトする

- 朝食を一緒に取って「家族会話の場」に

- 土曜の昼に「1週間分の食事作り置き」、平日の夜は消費するだけにする

- 一部屋5分のリセットを週末に

朝食を一緒にとって「家族会話の場」に

朝、バタバタ準備していると家族の分の朝食だけ用意して、テーブルに出して「食べといて!」

自分はお弁当や水筒の用意などでキッチンに居残り、家族が食べ終わったら食器を下げて片付けて…ああもうこんな時間!

自転車を爆速でこいで子どもたちを保育園に預け、駅の階段を駆け上がって乗った電車の中で気づくんです。

「朝ご飯、食べ忘れた…」

こんな感じになりませんか? これは私のリアルな朝です。

気づいたら家族と「おはよう」以降会話せずに(そして朝ご飯も食べずに)出勤してるんですよね。でもこれは意識してやめました。

夜、上の子と下の子で御飯の時間も寝る時間も違えば、夫婦の帰宅時間も違って家族が揃う時間は朝しかないからです。

朝食のおかず作りは取りやめ、ラッキーな日はゆでたまごがついてくる。(放ったらかしで作れて喫茶店のモーニング!と思えば罪悪感も少ないのでおすすめ)

基本はパンをそれぞれの好きなものを塗って出したら、赤ちゃんの分はレトルトのベビーフードをそのままお皿に移して自分はとりあえず水(あるいはプロティン)を持って席に座ります。

ほら、家族の食卓の完成です!

一緒に座っていれば離乳食を食べさせながらでも息子や夫と会話ができます。

時間がない朝、プロテインを飲んでいくのはとくに女性におすすめです。肌もきれいになるし、意外とお腹も空かないのです。

片手も空いてるから、保育園の連絡帳を書き「ながら」お腹が満たせていいんですよ!笑

▼爽やか酸味でさっぱり飲めるお気に入りのプロテイン

土曜の昼に「1週間分の食事作り置き」、平日の夜は消費するだけにする

食事にこだわりがあり、どうしてもお惣菜や宅食だけだとストレス!という方は作り置きを検討しましょう。

おすすめスケジュールは「土曜の日中」です。

お出かけの予定がなければお気に入りの動画を見たり、PodCastを聞きながら作り置きを生成しましょう。

「作り置き」をする人は少なくとも「料理が嫌いではない人」なので、意外とモクモク作業ができて楽しいですよ!

土日はお出かけの予定が詰まっている! という方はホットクック×カレーがおすすめ。

予約調理なので朝仕掛けたら出かけられますし、2日分の夜ご飯にはなるので効率はピカイチ。

大人と子どもの作り分けがめんどくさい(ホットクックで作りたい場合は無理)場合、「カレーを辛くする粉」が便利です。

▼後入れで甘口カレーが辛くなる粉

一部屋5分のリセットを週末に

週末に掃除をする方は多いと思いますが、「全部完璧にきれいに!」と意気込んでしまうと一日潰れませんか?

そこでおすすめが「時間を決めてできることだけする」です。

リビング5分、ダイニング5分、寝室5分、とタイマーを掛けてその時間内にできることだけをするんです。

優先順位がわからない場合は①明らかなゴミ ②床の上のもの ③掃除機 がおすすめ。

見えない隅のホコリがないよりも床の上にものがない方がスッキリして見えますし、床の上にものがなくても使用済のティッシュや食べ物のゴミが落ちていたら台無しですよね。

1部屋5分なら、4LDKの広々なおうちだったとしてもお部屋5分×4部屋+水回り5分×3箇所+リビング5分で40分で家中なんとなく整います。

これもPodCastやラジオ、お気に入りのYoutubeなどを耳で聞きながらやるとあっという間に終わりますよ!

ステップ3:夫婦の共通理解をつくる

無理なくできるボリュームまで家事を減らし、スケジュールを整えたら家族と共有しましょう。

一人だけで回していると単純に大変ですし、家族が3人、4人と増えていくとまたキャパオーバーになりがちだからです。

具体的には以下のようなステップで共通しましょう。

- 家事ルールを可視化(ToDo共有)

- 家計・作業分担も見直し対象に

- 「期待しすぎない」姿勢でコミュニケーションを円滑に

家族ルールを可視化(ToDo共有)

ゴミ捨ての捨てのルール、朝食のメニュー、洗濯物の片付け方など「我が家のルール」を可視化しましょう。

毎日やっている自分は「こんなの当たり前」と思っていても、普段からやっていない夫・妻はそのルールややり方、重要性が案外わかっていません。

そのままでいると、「なんで私ばっかり」「あの人はごみ捨てもまともにできないのか」と不満を溜めがちです。

相手からしたら「知らないだけ」なのに責められるのは理不尽です。

自分が何をしているのか?をホワイトボードや黒板、アプリに書き出しましょう。

家計・作業分担も見直し対象に

人間は視覚に引っ張られる生き物。一覧化した家事をやった人がマグネットを貼っていく、などどっちがどれだけ分担しているか目で見てわかるようにします。

口でグチグチ言われるより、パートナーは自分の色のマグネットがぜんぜん登場しないことに気づきやすいです。

あるいは、意外と相手の色も登場していて「あれ、意外と協力してくれてたのかも」と感謝の気持が湧いてくるかもしれません。

また、人によっては「マグネットを貼るのがゲーム感覚みたいでちょっと楽しい」と感じて 積極的に家事タスクをこなすようになる場合もありますから、一度やってみてください。

また家計も同様に共有します。パートナーが無駄に高いお惣菜を買ってきて困る、というのは結婚すると「あるある」ですよね。

極論、うなるほどお金があるなら家事・育児のタスクの分担なんてせずにすべて外注すればいいわけですから、家計状況を把握して「我々がやらなければならない」んだと共有しましょう。

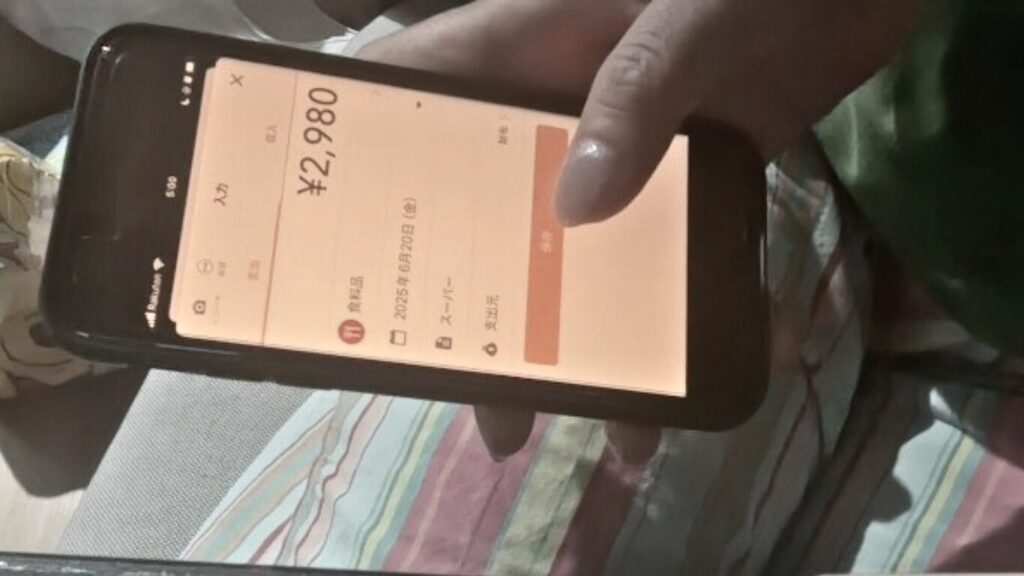

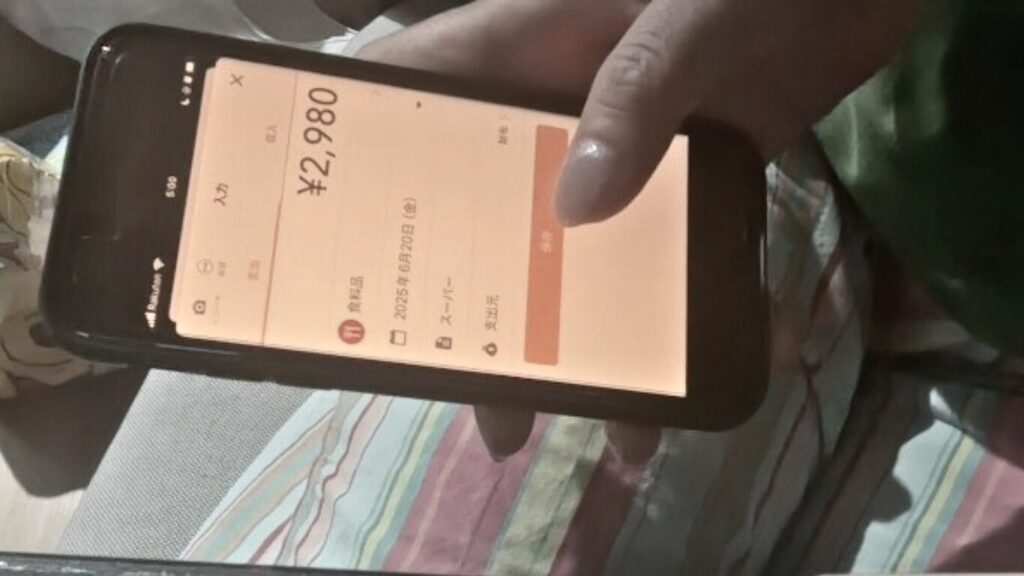

共働き家庭の家計の共有にはアプリがおすすめです。アカウントを共有すれば記入もしてもらえますから手間がかかりませんし、口座を自動連携すれば夫婦双方に収入・支出のある共働き家庭でもお金の流れがわかりやすいです。

私が使っているのは「MoneyForwardME」というアプリです。

こういう帳簿系のものはだいたいスマホだと見づらくて、出先で入力や確認がしづらいものが多いですが、MoneyForardは「むしろスマホが見やすい」まであります。

カラフルなグラフや、縦のスワイプだけで入出金を時系列で一覧で見られて入力画面もわかりやすく、個人的には入力はPCよりもやりやすいです。

自動連携できるサービス/銀行口座も約2400個と類似アプリの中ではトップ。

なんとなく手がさみしくてSNSやゲームをいじってしまう、という方もホーム画面の押しやすいところにアプリを置いておけば暇つぶしついでに家計のチェックができます。

無料版もありますから「まだ家計簿アプリを使ったことがない!」という方は使ってみて便利さを体感してください。

▶アプリのインストール:MoneyForwardME (iPhone / Android)

「期待しすぎない」姿勢でコミュニケーションを円滑に

最後に、一覧化し、共有したら「相手に期待しすぎない」で待ちましょう。

えーっ!? ここまでやったんだから協力してくれて当たり前じゃない!?

気持ちはわかりますが、焦りは禁物ですよ。

ここまで「タスクを減らし」「スケジュール調整をして」「見える化までした」からにはパートナーや家族はすぐ協力してくれそうですよね。

しかし人間は「変わらない生き物」です。

「見える化」された状態で暮らしているうちに段々と意識が変わって、やってくれたら「儲けもの」くらいの気持ちで相手の変化を待ちましょう。

そしてやってくれたら「ありがとう!助かる!」の一言は超重要です。

我が家もまだまだ家事は私一人で回していますが、育児の方は夫がオムツ変え、お風呂、保育園の準備まで自分で動いてくれています。

こうなったのは、上の子が4歳になった頃くらいです。つまり4年はかかっているんです。

この4年間はちょこちょこ具体的なお願いをして、そのたびに「ありがとう!夫さんは本当に育児めっちゃやってくれるから助かる!」と言い続けました。

「全然やってくれない!いい加減にして!」という気持ちはChatGPTに吐き出すなりして、「あなたが協力してくれると私はハッピーなんだ!」という態度を見せましょう。

支援制度や外部リソースの活用

家族との分担をしてもまだ回らない、家族の協力が得られないという方はやはりサービスの力を頼りましょう。

一時的にはお金の負担があるとしても、その分余裕を持って働くことができればもとは取れます。

またサービスや制度によっては実はそれほど金銭的負担が重くない場合もありますので合わせて解説します。

- 自治体のファミリーサポートセンター

- 家事代行/ベビーシッター/宅配食材サービス

- 子育て支援事業(ベビーシッター補助)

自治体のファミリーサポートセンター

各自治体で「ファミリーサポート」(通称ファミサポ)を運営しています。

ファミリーサポートは「依頼会員」「提供会員」が制度を通じてマッチングし、家事代行やベビーシッターのようなサービスを依頼・提供できるしくみ。

Benry、くらしのマーケットなどの家事代行サービス、あるいはKIDSNAシッターやキッズラインなどベビーシッターサービスよりも利用料金が割安なのが特徴で、地域の先輩たちに助けてもらえるのが魅力です。

ただ、自治体によっては依頼会員と提供会員のバランスが取れておらずマッチングできない、ということもあるのでお住まいの地域の役所で聞いてみましょう。

家事代行/ベビーシッター/宅配食材サービス

共働き家庭の強力な助っ人といえば「家事代行/ベビーシッター/宅配食材サービス」の3種の神器ですよね。

フルタイムで仕事をしながら、自分たちの母親世代のように家事育児がこなせないのは当たり前。

自分より得意なプロにまかせるというのは、管理職的な視点からいっても、一回はしておきたい経験です。

個人的におすすめの家事代行は「お風呂掃除」です。生活満足度に結構影響するのに、意外と費用がかからない、頻度も毎日じゃなくていいのがフィットしました。

仕事と家事の両立に失敗しながら改善していった経験談を載せていますので興味のある方はこちらも読んでみてください。

▶便利家電やサービス利用の体験談:ワーママのメンタル崩壊!ギリギリの日常と乗り切る工夫

子育て支援事業(ベビーシッター補助)

育児休業に関する給付金の増強など、時代は共働き家庭を応援しています。

ベビーシッターなんて、経営者とか芸能人が使うものじゃないの?

2,000/時間~位の費用がかかるので普通は利用しづらいですが、政府公認で「ベビーシッター補助券」制度があります。会社が導入すれば従業員は2,000円割引/時間でベビーシッターを利用できるので我々一般人ワーママにも手が届きますよ

導入する企業も増えていますし、もし導入されていなくても企業負担も少ないです。(一枚あたり70円)

各ベビーシッターサービスも導入支援を行っているのであなた主導で進めてみてはいかがでしょうか。

ベビーシッター補助券の導入に関する情報

▶ベビーシッター補助券制度公式サイト:全国保育サービス協会

【各サービスのベビーシッター補助券導入支援ページ】

帰宅時間の遅さが及ぼす教育・心理面への影響

生活面はなんとか回るようになっても、子どもに悪影響がないか気になりますよね。

今子育てをしている私達は、母親が専業主婦、あるいは短時間パートくらいで家にずっといた、という経験がある事が多いです。

経験していない状況=両親とも仕事で家にいない、帰宅が遅いことで「子どもに悪い影響はないの?」と不安に思うのも無理はありません。

専門家の研究では、以下のような子どもへの影響が考えられています。

教育への影響

- 両親の帰宅が遅い → 親子の関わり時間が減少

- 子どもの自己肯定感や学力への悪影響の可能性

- 他の育児資源や教育期待で悪影響は軽減される

両親の帰宅が遅いと親子の関わりが減るのか?

そんなことはありません。むしろ父親の帰宅が遅いと母親との会話が増えるなど、親の帰宅時間と親子の関わりの関係は一概には言えません。

両親の帰宅が遅いと子どもの成績が悪くなる?

一部で関係があります。父親21時以降、母親17時以降の帰宅で成績が悪くなる傾向が見られました。

親子の関わりが成績に好影響を与えますが、それとは別に帰宅時間の影響があります。

ただし、外部の協力で影響を緩和することはできます。祖父母の支援では効果がないが、塾は成績に好影響を与えるという結果に。

また、親が教育期待を高く持ち、家庭学習時間が長ければ成績が向上します。この場合は帰宅時間の影響は弱まります。

つまり、単純な帰宅時間の影響ではなく家庭学習の時間をちゃんと取れるか?が問題ということね

親が家にいると好き勝手は遊べずに学習時間は伸びますよね。親の帰宅が遅くても家庭学習の時間が取れるような方法を取ればいいということになります

こころへの影響

子どもの成績も大事ですが、子どもの自己肯定感や安定がちゃんと育つのか?ということもそれ以上に大事ですよね。

調査では、親の帰宅時間は子どもの自己肯定感への影響はない、と結果が出ています。

- 両親の帰宅時間は子どもの自己肯定感には影響なし

- 親子関係やサポートの有無で心理的余裕に差が出る

むしろ「母親だけとの関係」より「父親との関係」「祖父母との関係」など多様な関係を結ぶことが自己肯定感を高める要因になります。

母親は「私がこの子についていてあげないと」を卒業して、「みんなでこの子を育てていくんだ」という考えで周囲と協力するほうが子どもにはいい影響があるということですね。

親の帰宅時間の子どもへの影響

親の帰宅時間が影響をより与えるのは子どもの自己肯定感ではなく成績です。

- 成績には帰宅時間がネガティブな影響を与える。

- 自己肯定感には帰宅時間の影響なし、むしろ関わりの質や他の大人との接点が重要。

- 外部の協力も内容による、教育期待や家庭の取り組みがカギ。

しかし成績に対する影響も教育期待や家庭での学習習慣への取り組みなどで十分に対策可能です。

帰宅時間が遅い=子どもに悪影響 と過度に心配する必要はありません。

▶参考資料:JILレポート

帰宅時間が遅くても満足度高く暮らすことはできる

ここまで、帰宅時間が遅くなっても家族がうまくいく方法を解説してきました。

無駄・満足度の低いタスクを切り捨て、朝のタスクと夜のタスクを仕分けることで少ない時間で満足度の高い生活を効率よく実現できます。

共働き子育て家庭の「しんどいあるある」

- 疲労のピークは「帰宅~寝るまで」

- 夫婦ともに疲れ → イライラ → ぶつかりやすくなる

- 子どもに悪影響はないかと不安になる

しんどい!を解消する3ステップ

ステップ1:家事タスクの量を減らす

- “夜は外食/コンビニでOK”という割り切り「夕食を重視しない」スタイルも検討対象

- 洗濯・掃除は毎日じゃなくてOK

- 自分の家事スタイル・好き嫌いで家電を使い分けよう

- ながら家事で最高効率でタスクを終わらせよう

ステップ2:タスクと家族団らんの時間帯を調整する

- 帰宅時間が遅い・バラバラなら朝に家族のコミュニケーションをする

- 夕方〜夜がバタバタでしんどければタスクを朝・週末に振り分ける

- 掃除は時間を決めて週末の40分で終わりにしよう

ステップ3:タスクと家計を家族で見える化・共有する

- 夫婦でタスク・家計を見える化して協力しやすくしよう

- ホワイトボードや黒板・マグネット活用で見える化&モチベーション向上

- アプリ活用で家計も時短&共有

外部サービスの活用

家族の中だけで回すのが難しいなら、外部サービス(ベビーシッター、ファミサポ、塾)を賢く使いましょう。金銭的な補助制度も利用してください。

ベビーシッター補助券詳細:全国保育サービス協会

教育への影響

パパ・ママの帰宅時間が遅いことで子どもへの悪影響を心配する方も多いと思いますが、子ども、とくに自己肯定感への影響はほとんどないという研究があります。

また、影響ありとされた成績への影響も、「帰宅時間」ではなく「家庭学習の時間」の多さによるものです。

「早く帰ること」を目標にするのではなく、塾、週末や朝を活用して「子どもの学習時間をサポートする」ことを意識すれば十分対策できます。

できることからチャレンジして笑顔で夜を過ごしましょう

「帰宅時間が遅い=家族時間が取れない」わけではありません。

無理をしすぎず、ルールや役割を”減らす””緩める”ことで余白が生まれます。家庭の形はそれぞれ異なりますが、「完璧ではないけど、笑顔が残る夜」を目指す働き方と生活設計が大切です。

この記事を参考に、少しでも穏やかに過ごせしていただけたら幸いです。